Ausbildungsprogramm im VD (KleverKompass)

| Website: | Lernplattform des Zentrums für schulpraktische Lehrerausbildung Kleve |

| Kurs: | Öffentlicher Bereich des Seminars HRSGe |

| Buch: | Ausbildungsprogramm im VD (KleverKompass) |

| Gedruckt von: | Gast |

| Datum: | Mittwoch, 11. Februar 2026, 10:25 |

Beschreibung

Inhaltsverzeichnis

- 1. Inhaltsverzeichnis

- 2. Willkommen in Kleve

- 3. Leitbild und Leitgedanken

- 4. Unser Ausbildungsbezirk

- 5. Ankommen im Seminar HRSGe

- 6. Ausbildung im Seminar HRSGe

- 6.1. Dienststelle/ Verwaltung/ Dienstweg

- 6.2. Zielsetzung der Ausbildung

- 6.3. Zeitstruktur des Vorbereitungsdienstes

- 6.4. Überfachliche Ausbildung

- 6.5. Fachliche Ausbildung

- 6.6. Tagesstruktur und Seminarplan

- 6.7. Planungsmodell für einen lernwirksamen Unterricht für Schülerinnen und Schüler

- 6.8. Hospitationskonzept

- 6.9. Digitale Arbeitsprozesse und Kommunikation

- 6.10. Leistungskonzept

- 7. Ausbildung an der Schule

- 8. Regelungen und Absprachen (HRSGe- Leitfaden)

- 8.1. Änderungen zu Ihrem Personenstand

- 8.2. Freistellung

- 8.3. Gruppenhospitationen

- 8.4. Halbzeitgespräch

- 8.5. Klassenfahrt

- 8.6. Kollegiale Fallberatung

- 8.7. Krankmeldung und Dienstunfall

- 8.8. Mehrarbeit

- 8.9. Nebentätigkeiten

- 8.10. Professionelles Selbstkonzept (PSK)

- 8.11. Reisekosten und Trennungsentschädigung

- 8.12. Selbstorganisiertes Lernen im Seminar (SoLiS)

- 8.13. Sonderurlaub

- 8.14. Staatsexamen

- 8.15. Teilzeit

- 8.16. Unterrichtsbesuche

- 8.17. Vertretungsunterricht

- 9. Mitwirkungsmöglichkeiten im Seminar HRSGe

- 10. Abkürzungsverzeichnis

1. Inhaltsverzeichnis

Das interaktive Inhaltsverzeichnis dieses Buches ist jederzeit in der rechten Blockleiste verfügbar.

5.2. Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner

5.3. Lernräume und Ausstattung

5.4. Anfahrt, Parkmöglichkeiten vor Ort und Verpflegung

5.5. Notwendige Dokumente für den Beginn der Ausbildung

6. Ausbildung im Seminar HRSGe

6.1. Dienststelle/ Verwaltung/ Dienstweg

6.2. Zielsetzung der Ausbildung

6.3. Zeitstruktur des Vorbereitungsdienstes

6.6. Tagesstruktur und Seminarplan

6.7. Planungsmodell für einen lernwirksamen Unterricht für Schülerinnen und Schüler

6.9. Digitale Arbeitsprozesse und Kommunikation

8. Regelungen und Absprachen (HRSGe- Leitfaden)

8.1. Änderungen zu Ihrem Personenstand

8.7. Krankmeldung und Dienstunfall

8.10. Professionelles Selbstkonzept (PSK)

8.11. Reisekosten und Trennungsentschädigung

8.12. Selbstorganisiertes Lernen im Seminar (SoLiS)

2. Willkommen in Kleve

Herzlich willkommen zur Ausbildung im Lehramt HRSGe

Wir, die Seminarausbilderinnen und Seminarausbilder, freuen uns sehr, Sie am linken Niederrhein auszubilden. Im Vorbereitungsdienst unterstützen und beraten wir Sie, damit Sie als berufsjunge Lehrkräfte in Schule und Seminar die erforderlichen Handlungskompetenzen erwerben können. Die an der Erlebnispädagogik orientierte Ausbildungssituation (s. Foto) symbolisiert diese Ausbildungsprinzipien anschaulich, die sich u.a. an dem Leitbild des Seminars HRSGe orientieren (vgl. Kapitel 3).

Ihre Ausbildungszeit im Vorbereitungsdienst ist von unterschiedlichen Arbeitsphasen und -anforderungen geprägt. Wir knüpfen mit vielen Ausbildungselementen an Ihr bisheriges Studium und die bereits gesammelten Unterrichtserfahrungen an.

Mit dem vorliegenden KleverKompass informieren wir Sie vorab über die Organisationsstrukturen und über die wesentliche Ausbildungselemente in Seminar und Schule. Gleichzeitig informieren wir Sie über wichtige Reglungen und Absprachen, damit Sie sich frühzeitig über die Ausbildung im Vorbereitungsdienst informieren können.

Sie erhalten dadurch bereits einen grundlegenden Überblick und wir geben allen, die bereits in unserem Seminar ausgebildet werden, die Möglichkeit, grundlegende Informationen als Ergänzung zu den Seminarenveranstaltungen und Ausbildungsangeboten noch einmal nachzulesen.

Der KleverKompass wird stets von uns aktualisiert. Daher lohnt sich hier immer ein Blick in dieses digitale Buch.

Wir freuen uns

sehr, Sie demnächst im Vorbereitungsdienst am Seminar HRSGe des ZfsL Kleve begrüßen zu können und Sie in der Ausbildung zu begleiten. Wir wünschen Ihnen schon jetzt für Ihre nächsten berufliche Schritte viel Erfolg und später einen guten Start in die Ausbildung hier bei uns am Niederrhein.

Mit herzlichen Grüßen

Ihre Seminarausbilderinnen und Seminarausbilder

Für vertiefende Informationen und weitere Fragen nutzen Sie bitte folgende Kontaktmöglichkeiten:

Seminarleitung: sabine.vogel@zfsl.nrw.de

Verwaltung: seminar-hrsge@zfsl-kleve.nrw.de

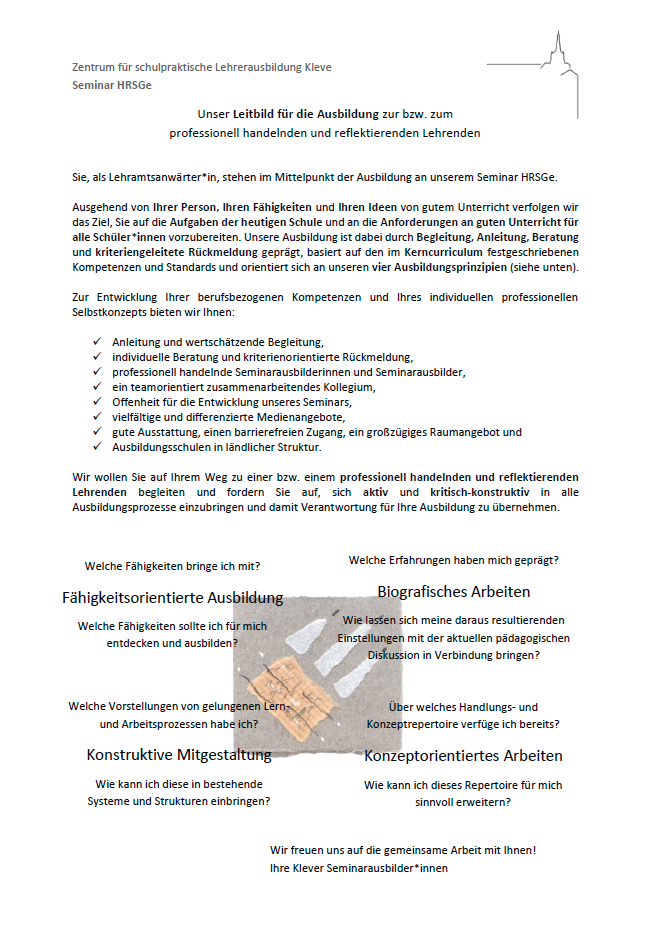

3. Leitbild und Leitgedanken

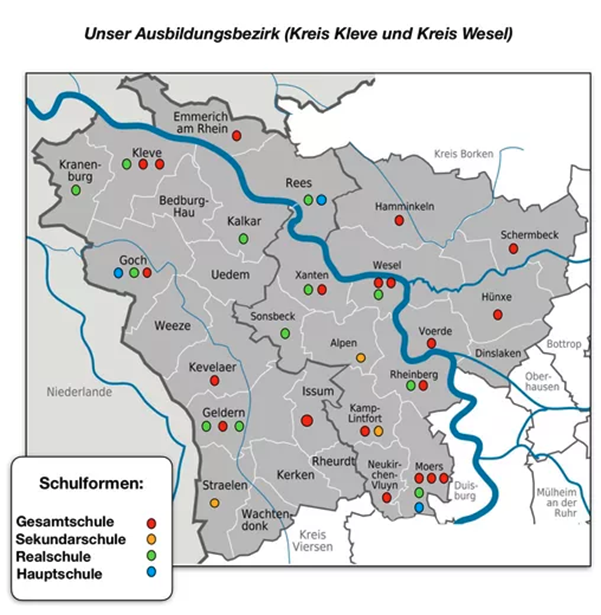

4. Unser Ausbildungsbezirk

Durch diese Karte erhalten Sie einen Überblick über alle Schulen des Lehramts HRSGe in den Kreisen Wesel und Kleve. Lehrkräfte in Ausbildung kommen auch aus der Region des westlichen Ruhrgebiets zu uns in die Ausbildung.

5. Ankommen im Seminar HRSGe

Die meisten angehenden Lehrkräfte absolvieren den 18-monatigen Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen (HRSGe). Doch ganz gleich, welchen Weg Sie in den Schuldienst einschlagen möchten – bei uns sind alle herzlich willkommen: Lehrkräfte in Ausbildung (LiA) im Rahmen der berufsbegleitenden OBAS-Ausbildung, Teilnehmende am EU-Anpassungslehrgang sowie Kolleginnen und Kollegen in der Pädagogischen Einführung (PE). Wir freuen uns darauf, Sie auf Ihrem individuellen Weg in den Lehrerberuf zu begleiten und zu unterstützen.5.1. Kollegium

5.2. Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner

Ansprechpartnerin für Gleichstellung

Als Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen im Lehramt HRSGe ist Frau van Dam benannt. Frau van Dam unterstützt die Leitung in gleichstellungsrelevanten personellen und ausbildungsfachlichen Angelegenheiten und ist beratend, initiativ und kontrollierend tätig.

Bei z.B. Fragen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf erreichen Sie Frau van Dam über folgende Mailadresse:

Kontakt: irene.vandam@zfsl-kleve.nrw.schule .

Schwerbehindertenvertretung

Zunächst können Sie sich vertrauensvoll an die Zentrums- und Seminarleitung wenden. Von Ihnen erhalten Sie umkompliziert wichtige Informationen sowie weitere Kontaktmöglichkeiten zur Bezirksregierung Düsseldorf.

Für Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen gibt es im Folgenden bei der Bezirksregierung Düsseldorf Begleitung, Informationen und Ansprechpersonen, die einzeln und vertraulich in Anspruch genommen werden können. Schwerbehindertenvertretungen unterliegen der Schweigepflicht.

Weitere Informationen der Schwerbehindertenvertretungen aller Schulformen finden sich auf der Homepage der Bezirksregierung Düsseldorf unter:

Kontakt: https://url.nrw/SBV

5.3. Lernräume und Ausstattung

Das Land NRW fördert grundsätzliche digitale Arbeitsprozesse und Kommunikation, die eine zeitgemäße, vernetzte Ausbildung ermöglicht. Alle Auszubildenden werden zu Beginn der Ausbildung mit allen notwendigen Anmelde- und Zugangsdaten ausgestattet, sodass Sie z.B. das WLAN oder IQESonline kostenfrei nutzen können (vgl. auch Kapitel 6.9).

Neben den zahlreichen, modern ausgestatteten Seminarräumen, in denen die Kern- und Fachseminare durchgeführt werden oder einem Raum für die personenorientierte Beratung stehen Ihnen weitere individuelle Arbeitsräume, eine Bibliothek sowie eine vielfältige, digitale Ausstattung vor Ort zur Verfügung:

InnoLab

Technologie und Sicherheit haben für uns einen hohen Stellenwert. In unseren modern ausgestatteten Laboren stehen Ihnen unter anderem VR-Brillen sowie weitere innovative Hard- und Software zur Verfügung. Hier können Sie – begleitet durch unsere erfahrenen Expertinnen und Experten – neue Technologien risikofrei und praxisnah erkunden.

Wir sind überzeugt: Teamarbeit ist der Schlüssel für kreatives Denken und innovative Lösungen. Deshalb gestalten wir unsere Lern- und Arbeitsumgebungen bewusst offen, zugänglich und inspirierend, um Austausch und gemeinsames Forschen zu fördern.

Ob Sie erste Erfahrungen mit digitalen Tools sammeln oder vorhandene Kenntnisse vertiefen möchten – bei uns finden Sie Raum, Unterstützung und Impulse, um Ihre Kompetenzen zukunftsorientiert weiterzuentwickeln.

Konzept "Digital Making Places"

Um die schulische Bildung in einer zunehmend digital geprägten Welt weiterzuentwickeln, setzt das ZfsL eine breit gefächerte, moderne Technikausstattung ein. Ziel ist es, Lehrkräfte in der Ausbildung sowie im aktiven Dienst dabei zu unterstützen, ihren Unterricht interaktiver, kreativer und zukunftsorientierter zu gestalten. Zur Ausstattung gehören unter anderem:

3D-Drucker und Lasercutter – zur Entwicklung und Herstellung eigener Modelle und Objekte,

Audio-Workstations und Greenscreens – für die Produktion von Podcasts, Videos oder Präsentationen,

programmierbare Roboter und Mikrocontroller – für einen spielerischen Einstieg in die Welt des Codings.

In den neu gestalteten Lernräumen tauchen Sie in die Lernkultur des Makings ein. Der Fokus liegt auf der aktiven, problemlösenden Auseinandersetzung mit realen Herausforderungen. Dabei entstehen kreative, handlungsorientierte Lösungen, die konkret und greifbar werden – im wahrsten Sinne des Wortes.

Mögliche Lernszenarien im Making-Kontext:

Produktion eines Podcasts mit selbst komponierten Jingles

Gestaltung von Klassen-T-Shirts an der digitalen Stickmaschine

Programmierung eines Roboters, der kleine Alltagsprobleme löst

Erstellung einer 3D-Karte der Schulumgebung

Dreh eines Kurzfilms mit Greenscreen und Spezialeffekten

Interaktive Kunstprojekte mit Alltagsgegenständen

Entwicklung animierter Erklärvideos

Design und Druck personalisierter Spielfiguren

Komposition eigener Musikstücke mit digitalen Tools

Sie sind eingeladen, die Geräte vor Ort selbstständig zu erproben, Erfahrungen im kreativen Prozess zu sammeln und ihre technischen sowie didaktischen Kompetenzen gezielt weiterzuentwickeln.

Diese praxisnahen Erfahrungen stärken das Vertrauen in den Einsatz digitaler Medien und eröffnen wertvolle Impulse für einen zukunftsfähigen Unterricht, der fachübergreifend arbeitet und Kompetenzen wie Kreativität, Problemlösungsfähigkeit und digitale Souveränität fördert.

Das Projekt wird durch das Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW aus Mitteln des DigitalPakt Schule gefördert.Konzept Didaktik- Technik- Raum

Im Zentrum unserer Ausbildungsarbeit steht die Überzeugung, dass gutes Lernen dort entsteht, wo pädagogische Konzepte, technische Möglichkeiten und eine ansprechende Lernumgebung sinnvoll miteinander verbunden sind. Das Konzept „Didaktik – Technik – Raum“ bildet daher eine tragende Säule unserer standortspezifischen Weiterentwicklung, um eine lernförderliche Atmosphäre zu gestalten, in der eine zukunftsorientierte Ausbildung gelingen kann - praxisnah, inspirierend und gemeinsam gestaltet.

Hinter dem Konzept „Didaktik – Technik – Raum“ steckt ein ganzheitlicher Ansatz für zukunftsorientierte Bildung und Ausbildung, der drei zentrale Dimensionen miteinander verzahnt:Didaktik bedeutet für uns, Lernen so zu gestalten, dass es aktivierend, praxisnah und individuell fördernd ist. Die Ausbildung orientiert sich an aktuellen didaktischen Ansätzen, die Selbstständigkeit, Kreativität und Zusammenarbeit stärken. Dabei legen wir Wert auf eine professionelle Haltung, die auf Reflexion und Weiterentwicklung beruht.

Technik sehen wir nicht als Selbstzweck, sondern als hilfreiches Werkzeug, um Lernprozesse zeitgemäß zu unterstützen. Mit moderner Ausstattung – von digitalen Endgeräten über VR-Technik bis hin zu 3D-Druckern – bieten wir angehenden Lehrkräften die Möglichkeit, neue Lernzugänge zu erproben und ihren eigenen digitalen Unterricht weiterzuentwickeln.

Räume wirken auf das Lernen: Sie können Begegnung fördern, Konzentration ermöglichen und Kreativität freisetzen. Durch die Neugestaltung unseres Seminargebäudes schaffen wir offene, flexible Lernräume, die sowohl ruhiges Arbeiten als auch kollaborative Prozesse unterstützen. Wir möchten, dass sich alle im Seminar willkommen fühlen und mit Freude lernen, lehren und sich austauschen können.

Das Zusammenspiel von Didaktik, Technik und Raum wurde bei der Gestaltung des Hauses sowie im Besonderen in drei Seminarräumen umgesetzt.

Präsenz-Bibliothek und Ausleihe digitaler Endgeräte

Ergänzt wird das Angebot durch einen Präsenzbestand an überfachlicher sowie fachlicher Literatur für alle Lehrkräfte mit den unterschiedlichen Unterrichtsfächern. Ergänzt wird das Angebot mit diversen Fachzeitschriften, die für die individuelle Seminararbeit sowie die Unterrichtsplanung genutzt werden können.

Schließlich stehen Ihnen zahlreiche iPads für den dienstlichen Gebrauch zur Verfügung.

5.4. Anfahrt, Parkmöglichkeiten vor Ort und Verpflegung

Anfahrt

Wir freuen uns, Sie am Seminar HRSGe im Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung Kleve begrüßen zu dürfen. Für Ihre Anreise mit dem privaten PKW, Bus und Bahn möchten wir Ihnen folgende Hinweise geben:

Zieladresse:

📍 ZfsL Kleve – Lehramt HRSGe

An der Willibrordschule 2

47533 Kleve

Mit dem privaten PKW:

Anfahrt aus Richtung Süden (z. B. Düsseldorf/ Krefeld/ Geldern):

Fahren Sie über die A57 in Richtung Goch und nehmen Sie die Ausfahrt Goch/Kleve. Folgen Sie der B9 in Richtung Kleve. Nach dem Ortseingang Kleve fahren Sie weiter geradeaus Richtung Innenstadt.

Anfahrt aus Richtung Westen/ Niederlande (z. B. Nijmegen):

Nutzen Sie die Bundesstraße B9 oder die Landstraßen über Kranenburg und fahren Sie Richtung Kleve-Zentrum.

Ziel im Navi:

Geben Sie am besten „An der Willibrordschule 2, 47533 Kleve“ in Ihr Navigationsgerät ein.

Mit der Bahn:

Die Stadt Kleve ist mit der Regionalbahn RE 10 ("Niers-Express") gut angebunden. Der Zug fährt z. B. aus Richtung Düsseldorf, Krefeld oder Geldern über Kevelaer und Goch bis zum Bahnhof Kleve.

Vom Bahnhof sind es ca. 15–20 Minuten Fußweg bis zum ZfsL.

Alternativ mit dem Bus:

Direkt am Bahnhof Kleve befindet sich der Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB). Von dort aus können Sie mit verschiedenen Buslinien in Richtung Innenstadt fahren, z. B.:

Linie SB58 (Richtung Nijmegen)

Linie 57 oder 60 (in Richtung Kellen / Reichswalde)

Steigen Sie an der Haltestelle „Materborner Allee“ oder „Willibrordschule“ aus – von dort sind es nur noch wenige Gehminuten bis zum Seminar.

Tipp:

Planen Sie Ihre Route am besten vorab mit dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) oder nutzen Sie Apps wie DB Navigator oder Google Maps, um aktuelle Fahrzeiten und Verbindungen einzusehen.

Parkmöglichkeiten

Direkt am ZfsL Kleve stehen kostenlose Parkplätze zur Verfügung.

Sollten alle Parkplätze besetzt sein, weichen Sie bitte auf den ebenfalls kostenlosen Parkplatz des Schützenhauses Kellen (An der alten Kirche 50, 47533 Kleve) aus. Bitte achten Sie auf die örtliche Beschilderung und vermeiden Sie das Parken auf Schulhöfen oder Anwohnerflächen.

Das Parken auf den Rasenflächen, in der Feuerwehr-Zufahrt und auf dem Parkplatz der Freiwilligen Feuerwehr Kellen (rote Markierung) ist nicht gestattet.

Im ZfsL Kleve befindet sich eine Gemeinschaftsküche, in der Sie sich selbstständig verpflegen können. Grundlegende Küchengeräte wie z.B. ein Kühlschrank, Geschirrspüler, Mikrowelle, Herd, Kaffeemaschinen, Wasserkocher sowie ein Backofen stehen Ihnen zur Aufbewahrung, Zubereitung von Essen und Reinigung des Geschirrs kostenlos zur Verfügung.

Am ZfsL können Sie generell Tee und Kaffee zubereiten, wenn Sie für sich Teebeutel, Kaffeepulver, Filter oder Kaffeepads für eine Senseo- Maschine selbstständig mitbringen. Bereits vor gegarte bzw. vorbereitete Speisen, die Sie von zu Hause mitbringen, können Sie ebenfalls kühl im ZfsL aufbewahren und anschließend z.B. in der Mikrowelle erwärmen.

In der nahen Umgebung befinden sich Bäckereien, Supermärkte und Schnellrestaurants. Im naheliegenden Finanzamt (Emmericher Straße 182, 47533 Kleve) können Sie ebenfalls gegen Barzahlung ein warmes Mittagessen erhalten.

5.5. Notwendige Dokumente für den Beginn der Ausbildung

Im Vorfeld der Vereidigung nehmen wir Kontakt zu Ihnen auf und Sie erhalten alle notwendigen Infos, die von Ihnen einzureichen sind. Am Tag der Vereidigung sollten grundlegend folgende Dokumente im ZfsL vorliegen:

eine Zeugniskopie der Ersten Staatsprüfung (muss nicht beglaubigt sein) und

- ggf. den Anerkennungsbescheid (sofern Sie in einem anderen Bundesland als NRW studiert haben).

Die Dokumente können Sie vorab auf dem Postweg oder per Mail an die Seminaradresse seminar-hrsge@zfsl-kleve.nrw.de versenden.

6. Ausbildung im Seminar HRSGe

.

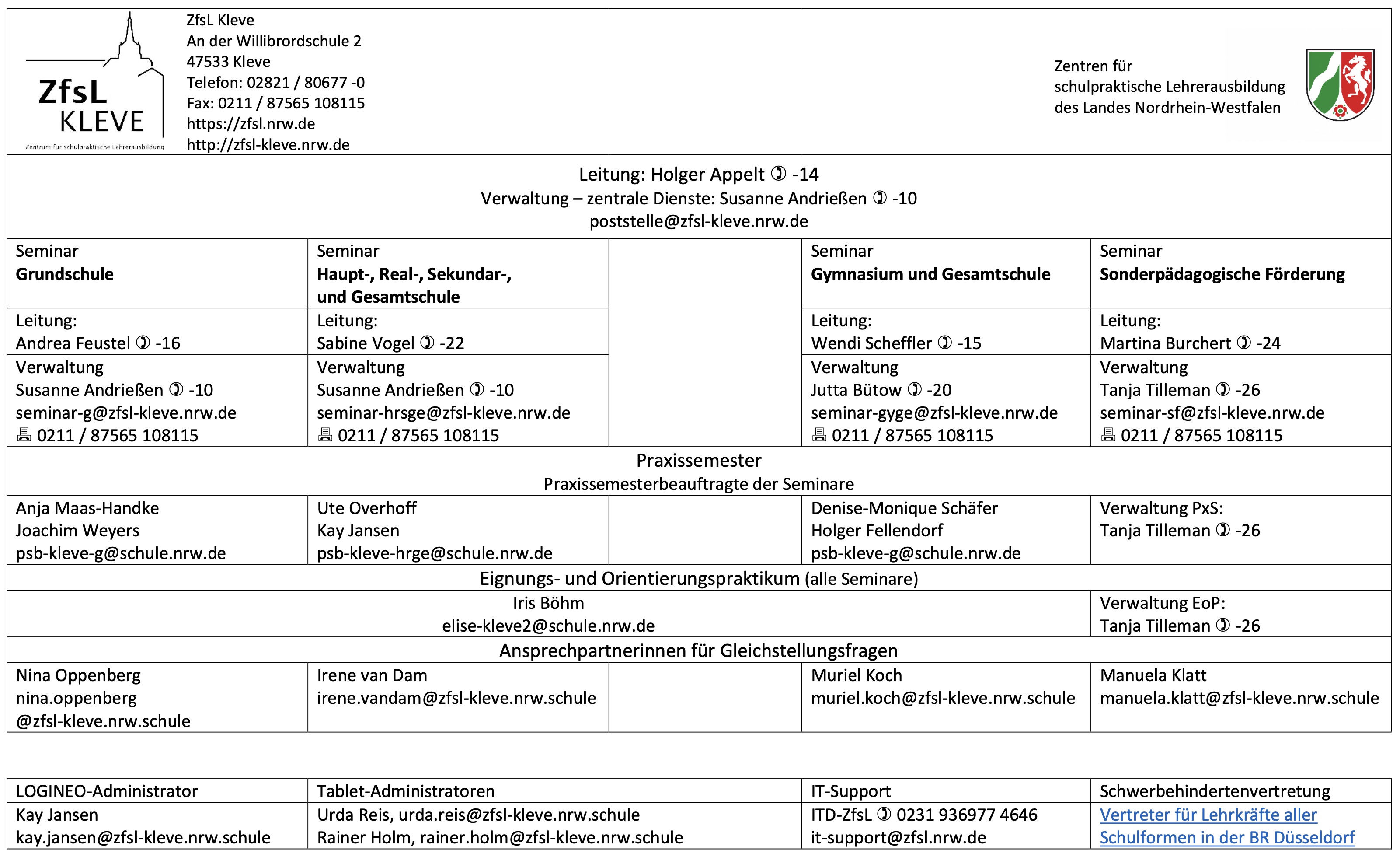

6.1. Dienststelle/ Verwaltung/ Dienstweg

Während Ihres Vorbereitungsdienstes (LAA nach OVP) ist Ihre Dienststelle das ZfsL Kleve (Seminar HRSGe) und nicht Ihre Ausbildungsschule.

Bei Lehrkräften in Ausbildung (LiA nach OBAS) ist die Dienststelle die Schule.

Ihre dienstvorgesetzte Behörde ist die Bezirksregierung Düsseldorf.

Der Leitende Direktor des ZfsL, Herr Appelt, ist der Vorgesetzte aller Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter.

Die Seminarleitung, Frau Vogel, ist weisungsbefugt.

Weitere Details und Ansprechpersonen entnehmen Sie gerne der Übersicht:

Klicken Sie gerne auf die Internetseite des ZfsL Kleve, um sich zu informieren.

Ausbildungsbehörde

Bezirksregierung Düsseldorf

Homepage: https://www.brd.nrw.de/

Dezernat 23: Beihilfe

Dezernat 46: Lehrkräfteaus- und -fortbildung, Anerkennung, Bildung in einer digitalen Welt

Dezernat 47: Personal- und Stellenplanangelegenheiten

Prüfungsbehörde

Landesamt für Qualitätssicherung und Informationstechnologie der Lehrerausbildung (LAQuILA)

Homepage: https://www.laquila.nrw.de/

Obere Dienstbehörde

Ministerium für Schule und Bildung (MSB) in Düsseldorf

Homepage: https://www.schulministerium.nrw/

Vergütung

Landesamt für Besoldung und Versorgung NRW (LBV) in Düsseldorf

Homepage: https://www.finanzverwaltung.nrw.de/dienststellen/landesamt-fuer-besoldung-und-versorgung-nrw

6.2. Zielsetzung der Ausbildung

Unser Ziel ist es, Sie auf Ihrem Weg zu einer souveränen und reflektierten Lehrerpersönlichkeit zu begleiten. Im Vorbereitungsdienst am Seminar HRSGe geht es darum, Ihre im Studium erworbenen Kenntnisse und Kompetenzen praxisnah weiterzuentwickeln – stets mit Blick auf die vielfältigen Anforderungen des Lehrerinnen- bzw. Lehrerberufs.

Im Mittelpunkt stehen dabei sowohl die fachliche Ausbildung als auch Ihre persönliche und professionelle Entwicklung als Lehrkraft.

Die Ausbildung orientiert sich an der aktuellen Ordnung für den Vorbereitungsdienst (OVP) und am Kerncurriculum (KC) für das Lehramt HRSGe in NRW. Sie folgt den Leitlinien einer standard-, personen-, handlungs- und wissenschaftsorientierten Ausbildung. Diese Grundsätze werden in den Curricula der einzelnen Fach- und Kernseminare konkret umgesetzt und im engen Zusammenspiel mit den Ausbildungsschulen weiterentwickelt.

Kerncurriculum

Die Ausbildung in der zweiten Phase der Lehrerbildung wird durch die Ordnung für den Vorbereitungsdienst und Staatsprüfung geregelt (kurz OVP vom 10. April 2011, zuletzt geändert durch Verordnung vom 31. März 2023). Sie ist bindend für die Ausbildung der Lehramtsanwärterinnen und -anwärter (kurz LAA) und der Lehrkräfte in Ausbilung (kurz LiA). Für sie gilt auch die Ordnung zur berufsbegleitenden Ausbildung von Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern und der Staatsprüfung gilt (OBAS vom 06. Oktober 2009, zuletzt geändert durch Verordnung vom 31. März 2023).

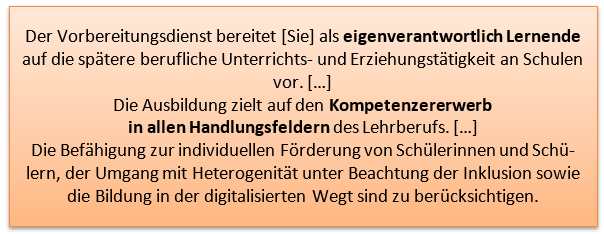

In § 1 OVP werden die Ziele des Vorbereitungsdienst benannt:

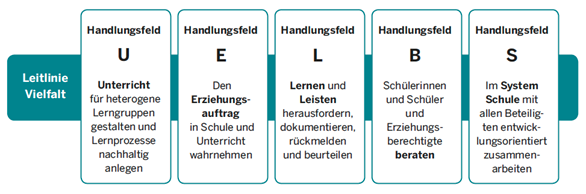

Anlage 1 der OVP orientiert sich an den Zielen des Vorbereitungsdiensts und berücksichtigt die erforderlichen Kompetenzen und Standards[1]. Auf Basis eines kompetenzorientierten Kerncurriculums vollzieht sich Ihre Ausbildung unter dem als Leitlinie fungierenden Handlungsfeld „Vielfalt“ in fünf Handlungsfeldern. Sie werden durch berufsspezifische Konkretionen und Perspektiven sowie zentralen Leitgedanken präzisiert:

Mit einem Ausbildungsprogramm, dass inhaltlich und zeitlich aufeinander abgestimmt ist und bei dem Schule und Seminar verantwortungsvoll zusammenarbeiten, werden Sie personenorientiert und tragfähig begleitet und gefördert.

Die Ausbildungseinheiten in den Seminaren und in der Schule orientieren sich an konkreten unterrichtsbezogenen und überfachlichen Handlungssituationen. Sie bilden den Rahmen für Ihre individuelle Auseinandersetzung mit zentralen Aspekten des Lehrer:innenberufs und geben gleichzeitig Raum für persönliche Schwerpunktsetzungen.

Im Verlauf der Ausbildung wählen Sie – angeregt durch gezielte Erschließungsfragen – eigene inhaltliche Schwerpunkte, die Sie methodisch aufbereiten und in ein sogenanntes Lernprodukt überführen. Dieses Produkt soll idealerweise einen direkten Bezug zu Ihrer Unterrichtspraxis haben und dort auch erprobt werden.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Reflexion: Sowohl bei der Erarbeitung als auch bei der Umsetzung wird die bewusste Auseinandersetzung mit dem eigenen Handeln gefördert und begleitet.

Erfolgreiches Lernen setzt ein hohes Maß an Eigeninitiative und Bereitschaft zum selbstständigen Arbeiten voraus. Ihre Seminarausbilderinnen und -ausbilder (SAB) unterstützen Sie dabei mit individuell abgestimmten Ausbildungsformaten – sowohl in Präsenz als auch in digitalen Lernumgebungen.

Grundprinzipien unserer Ausbildung

Unsere Ausbildung am Seminar HRSGe folgt vier zentralen Leitlinien, die im Zusammenspiel eine professionelle, praxisnahe und individuelle Vorbereitung auf den Lehrerinnen- bzw. Lehrerberuf ermöglichen:

Standardorientierung

Die Kompetenzen und Standards, die Sie während des Vorbereitungsdienstes erwerben und in der Staatsprüfung nachweisen sollen, sind in der Ordnung für den Vorbereitungsdienst (OVP) verbindlich festgelegt. Sie sind eng mit den schulischen Handlungsfeldern verknüpft und bilden die Grundlage für die Planung, Durchführung und Reflexion Ihrer Ausbildung – sowohl im Seminar als auch in der Schule.

Personenorientierung

Ihre persönliche Entwicklung steht im Mittelpunkt: Als eigenverantwortliche Lernerin bzw. Lerner werden Sie individuell begleitet – beginnend mit dem Perspektivgespräch (PG) zu Beginn Ihrer Ausbildungszeit. Diese Begleitung setzt sich in regelmäßigen Beratungsgesprächen fort, in denen Ihre Stärken, Entwicklungsbereiche und Ziele im Fokus stehen. Genauere Informationen hierzu finden Sie im weiteren Verlauf dieses Wegweisers.

Wissenschaftsorientierung

Ihre Ausbildung ist fachlich und didaktisch fundiert. Sie basiert auf dem aktuellen Stand der Bildungs-, Fach- und Unterrichtswissenschaften und orientiert sich an den Erkenntnissen der Bildungsforschung. Professionelles Handeln im Lehrerinnen- bzw. Lehrerberuf bedeutet, Theorie und Praxis miteinander zu verknüpfen, um Unterricht und Erziehung reflektiert und wirksam gestalten zu können.

Handlungsorientierung

Der schulische Bildungs- und Erziehungsauftrag, wie er im Schulgesetz NRW verankert ist, konkretisiert sich in den vielfältigen Handlungssituationen, denen Sie im Schulalltag begegnen. Deshalb sind alle Lernprodukte praxisbezogen angelegt – sie stärken Ihre Handlungskompetenz und machen Sie fit für die vielfältigen Aufgaben im schulischen Alltag.

Bedeutsame Querschnittsthemen und Perspektiven

Weiterhin spielen die "Leitlinie Vielfalt" sowie die Perspektive Reflexivität bzw. die Perspektive Digitalisierung eine zentrale Rolle in der Lehrerbildung und haben folglich eine bedeutende Auswirkung auf die Ausbildung von Lehrkräften.

Sprachsensibler Unterricht

Die Leitlinie Vielfalt als Herausforderung annehmen und als Chance nutzen ist im Kerncurriculum in allen Handlungsfeldern des Lehrerinnen- bzw. Lehrerhandelns verankert.

Ein zentrales Element schulischer Bildung ist die Sprache – sie ist der Schlüssel zum fachlichen Lernen und zur Teilhabe. Daher stellt die gezielte Sprachförderung eine wichtige und zugleich herausfordernde Querschnittsaufgabe für alle Fächer dar.

Im Rahmen Ihrer Ausbildung setzen Sie sich intensiv mit sprachsensibler Unterrichtsgestaltung auseinander. Die Grundlagen und Merkmale sprachsensiblen Unterrichts werden in einer überfachlichen Wahlveranstaltung sowie in allen Fachseminaren thematisiert.

Ziel ist es, dass Sie das erworbene Wissen direkt in Ihrem eigenen Unterricht umsetzen – bewusst, reflektiert und kontinuierlich. Auf diese Weise tragen Sie aktiv dazu bei, die Sprachkompetenz Ihrer Schülerinnen und Schüler nachhaltig zu fördern.

Perspektive Reflexivität

Die Perspektive Reflexivität gilt als ein weiterer Schwerpunkt des Kerncurriculums. Ziel der zweiten Ausbildungsphase ist die "Professionalisierung des eigenen Lehrerinnen- und Lehrerhandelns, die "eine beständig praktizierte Selbstreflexivität" erfordere.

Im Mittelpunkt der Ausbildung stehen Sie als die erwachsenden Lernenden, die sich der Notwendigkeit lebenslanger Professionalisierung bewusst sind. Ausdrücklich wird in diesem Zusammenhang die Berufsbiographie im Sinne berufsrelevanter Erfahrungen genannt, die Sie "mit Rekurs auf gesicherte fachliche, (fach-)didaktische und pädagogische Bezüge reflektieren und bewerten" sollen. Es geht also um die theoriegeleitete Reflexion der beruflichen Praxis, die mit einem kontinuierlichen eigenverantwortlich zu gestaltenden Kompetenzerwerb einhergeht.

Auf Ihrem Weg zur professionellen Lehrerinnen- und Lehrerpersönlichkeit werden Sie sich zahlreichen herausfordernden Situationen stellen und sich aktiv mit Ihrer Rolle als Lehrerin bzw. Lehrer auseinandersetzen.

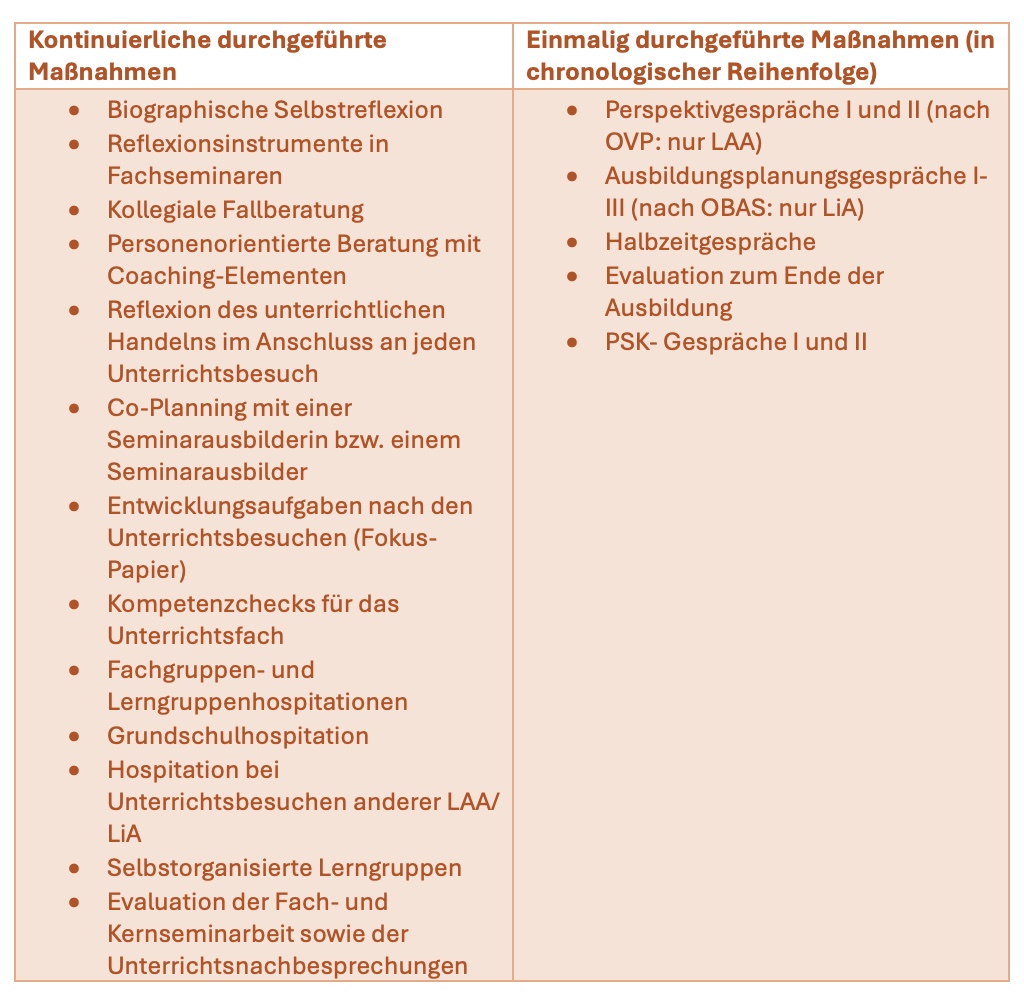

Die folgende Übersicht zeigt die Umsetzung dieses Prozesses während der gesamten Ausbildungszeit:

Perspektive Digitalisierung

Die Bildung- und Erziehungsarbeit ist zudem auf die Anforderungen des Lernens und Lehrens in der digitalisierten Welt hin auszurichten. Sie erlernen somit didaktische Konzepte, die dem Lehren und Lernen in der digitalisierten Welt gerecht werden und die sie später in Ihrem weiteren Berufsleben umsetzen und verstetigen können.

Auf der Grundlage des Orientierungsrahmens für Lehrkräfte in der digitalen Welt sowie des Medienkompetenzrahmens verwenden Sie moderne Informations- und Kommunikationstechnologien didaktisch sinnvoll.

Sie lernen, digitale Endgeräte für individuelle Lernprozesse zu nutzen sowie den Schülerinnen und Schülern deren kompetenten Einsatz zu vermitteln. Diese Aufgabe wird in fachspezifischer Erarbeitung in den Fach-und Kernseminaren als auch in Sonderveranstaltungen zur Förderung der Medienkompetenz umgesetzt.

Die Digitalisierung kann außerdem die Flexibilität der Arbeit im Seminar HRSGe steigern. So können Ausbildungsveranstaltungen bei Bedarf in digitalen bzw. hybriden Formaten stattfinden, Videoschaltungen zur Einsichtnahme in den Unterricht sind an vielen Schulen bereits technisch möglich.

[1] KMK-Standards für die Lehrbildung: Bildungswissenschaftlichen für die theoretischen Ausbildungsabschnitte (KMK 2004- i.d.F. vom 16.05.2019)6.3. Zeitstruktur des Vorbereitungsdienstes

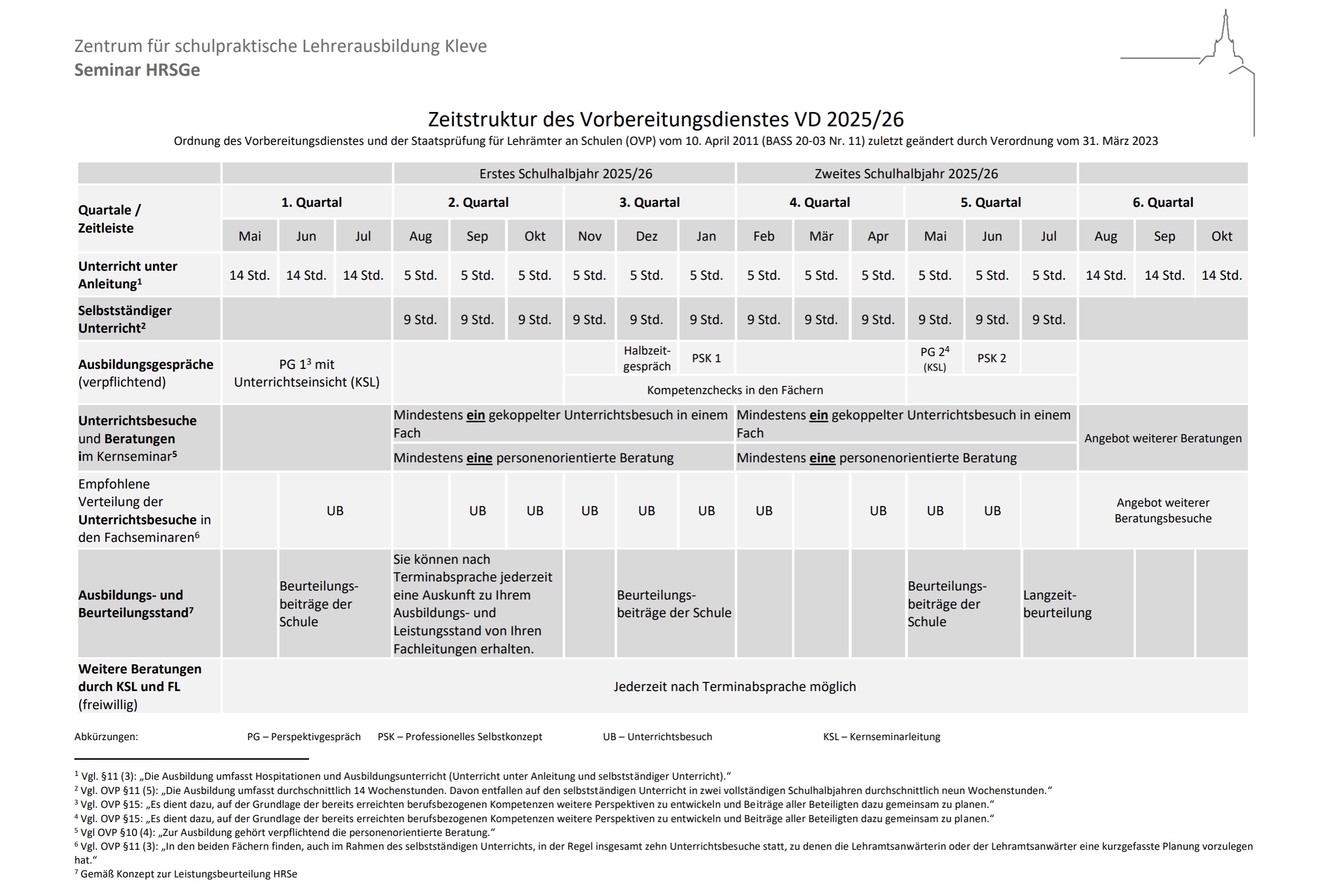

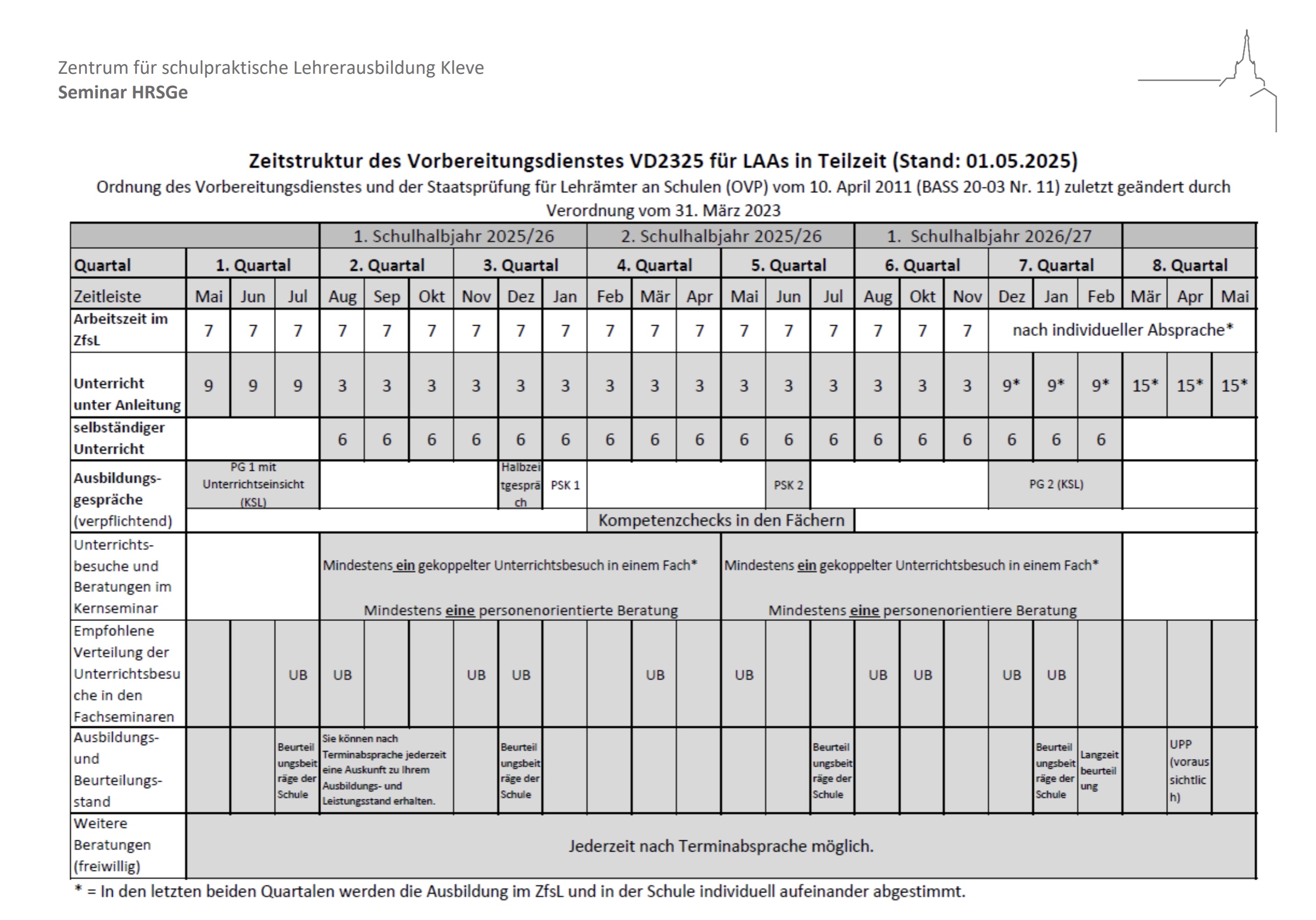

Die Zeitstruktur des Vorbereitungsdienstes zeigt Ihnen die Verteilung der Unterrichtsstunden, der Ausbildungsgespräche, der Unterrichtsbesuche sowie der Vorgaben bzw Empfehlungen für die Terminierungen in Ihrer Ausbildung.

Im Allgemeinen verläuft die Ausbildung über 18 Monate in sechs Quartalen. Je nach Ausbildungsgang (Vorbereitungsdienst, Lehrkräfte in Ausbildung (OBAS) oder Anpassungslehrgang sowie Ausbildung in Teilzeit) ergeben sich unterschiedliche Anteile von Unterricht unter Anleitung (UuA) und selbstständigem Unterricht (sU) sowie Ausbildungsgespräche.

Unser Seminartag ist der Montag.

Hier zunächst eine Übersicht für reguläre Lehramtsanwärterinnen und -anwärter im Vorbereitungsdienst:

Den Vorbereitungsdienst können Sie auch in Teilzeit durchführen (vgl. Kapitel 8.15).

6.4. Überfachliche Ausbildung

Arbeit im Kernseminar

Die Kernseminarleitung (KSL) verantwortet die überfachlichen Inhalte. Sie begleitet Sie in der Kompaktphase zu Beginn Ihrer Ausbildung, in der Sie sich intensiv mit der Ausbildung am Seminar HRSGe und in der Schule erstmalig auseinandersetzen. Inhalte sind u.a. berufsbiographische Selbstreflexion, Haltung, Teambildung, rechtliche Fragen, das Kerncurriculum, Informationen zum Perspektivgespräch und der Umgang mit Lernenden. Während der mehrtägigen Veranstaltung an einer Ausbildungsschule in unserem Ausbildungsbezirk soll es aber auch darum gehen, sich gegenseitig kennenzulernen und erste Kontakte zu knüpfen.

Zu Beginn Ihrer Ausbildung – innerhalb der ersten sechs Wochen – führen Sie gemeinsam mit Ihrer Kernseminarleitung (KSL) sowie einer Vertreterin oder einem Vertreter Ihrer Schule ein Perspektivgespräch (PG I). Dieses Gespräch ist ein zentraler Bestandteil der personenorientierten Begleitung und Beratung im Vorbereitungsdienst.

Ausgangspunkt ist eine von Ihnen gehaltene Unterrichtsstunde. Auf dieser Grundlage werden Ihre bereits vorhandenen berufsbezogenen Kompetenzen gemeinsam reflektiert und individuelle Entwicklungsperspektiven formuliert.

Im Anschluss dokumentieren Sie Ihre persönlichen Erkenntnisse und Ziele. Diese Dokumentation bildet den Auftakt Ihres individuellen Ausbildungsprozesses und dient später z.B. im Halbzeitgespräch (zur Mitte der Ausbildung) als Grundlage, um Ihre Entwicklung nachvollziehbar und differenziert zu betrachten.

Die Personenorientierte Beratung mit Coachingelementen (POB-C) ist ein zentraler Bestandteil unseres ganzheitlichen Ausbildungskonzepts. Dabei handelt es sich um ein professionelles Beratungskonzept, das von den KSL durchgeführt wird, die dafür speziell qualifiziert wurden.

Im Ausbildungsverlauf finden mindestens zwei vertrauliche Beratungsgespräche im benotungsfreien Raum statt, die Ihre berufliche Entwicklung und Professionalisierung unterstützen. Anlässe für POB-C können sich aus den Ausbildungszusammenhängen ergeben und orientieren sich an Ihren individuellen Bedürfnissen.

Die KSL berät Sie zudem in allen die Ausbildung betreffenden Fragen.

Sie besucht Sie mindestens zweimal in Ihrem Unterricht (jeweils einmal pro Fach) und auf Ihren Wunsch hin zusätzlich entweder allein oder gemeinsam mit einer Fachleitung.

Die KSL ist nicht an der Benotung Ihrer Leistung beteiligt. Ungeachtet dessen ist es die Aufgabe der KSL, Ihnen jederzeit konstruktive Rückmeldungen in Bezug auf die Entwicklung Ihrer berufsbezogenen Kompetenzen im Sinne der Professionalisierung des eigenen Lehrerinnen- und Lehrerhandelns auf Grundlage des Kerncurriculums zu geben.

Ausbildungsinhalte und Sonderveranstaltungen

In Kooperation mit den Seminarausbilderinnen und Seminarausbildern der Kern- und Fachseminare werden regelmäßig Sonderveranstaltungen im Seminar HRSGe durchgeführt, in denen Sie praxisorientiert zu berufsrelevanten Themen- und Erziehungsfeldern des Schulalltags (z.B. Medienkompetenz, sprachsensibler Unterricht, Demokratieerziehung, etc.) überfachlich und fachlich arbeiten. Die Workshops orientieren sich stets an den Kompetenzen und Standards Kerncurriculums.

Darüberhinaus werden regelmäßig seminarübergreifende Veranstaltungen zum Gemeinsamen Lernen z.B. in Kooperation der Lehrämter HRSGe und Sonderpädagogische Förderung (SF) angestrebt und initiiert.

Die Teilnahme an diesen Veranstaltungen während der gesamten Ausbildungszeit ist verpflichtend.

6.5. Fachliche Ausbildung

Neben der überfachlichen Ausbildung findet Ihre Ausbildung in zwei Fachseminaren (FS) statt.

Im jeweiligen Fachseminar erarbeiten Sie sich unter Anleitung einer Seminarausbilderin oder eines Seminarausbilders (SAB) ein weites Spektrum fachbezogener Aspekte des Lehrerinnen- bzw. Lehrerberufs. Außerdem werden die SAB Sie in Ihrem Fachunterricht besuchen und Sie beraten und unterstützen.

Die Seminarausbilderinnen und Seminarausbilder erstellen am Ende Ihrer Ausbildung einen Beurteilungsbeitrag mit einer abschließenden Note.

6.6. Tagesstruktur und Seminarplan

Unser Seminartag ist der Montag. Montags sind Sie grundsätzlich von schulischen Veranstaltungen freigestellt. Die anderen vier Wochentage sind Sie an Ihrer Schule tätig. Damit strukturiert sich der Seminartag für Sie wie folgt:

Wie Sie der obigen Abbildung entnehmen können, finden die Kernseminare somit regelmäßig montags von 9:00- 11:30 Uhr statt.

Nach den Kernseminaren findet jeden Montag das Selbstorganisierte Lernen im Seminar (SoLiS) statt. Über die Organisation und die Inhalte der selbstorganisierten Lernzeit werden Sie in den ersten Ausbildungswochen umfassend informiert. Ein weiterer, wichtiger Bestandteil der SoLiS ist die Kollegiale Fallberatung.

Die Fachseminare rotieren im Nachmittagsbereich. Neben Fach- und Kernseminaren gibt es Hospitationstage und Sonderveranstaltungen. Über erforderliche Vorbereitungen und deren Durchführung werden Sie frühzeitig informiert.

Für die Verteilung der Veranstaltungen über die gesamte Ausbildungszeit gibt Ihnen der Terminplan Auskunft, die Rotation der Fachseminare können Sie dem Seminarplan entnehmen. Beide Pläne erhalten Sie zu Beginn Ihres Ausbildungsstarts am Seminar HRSGe persönlich.

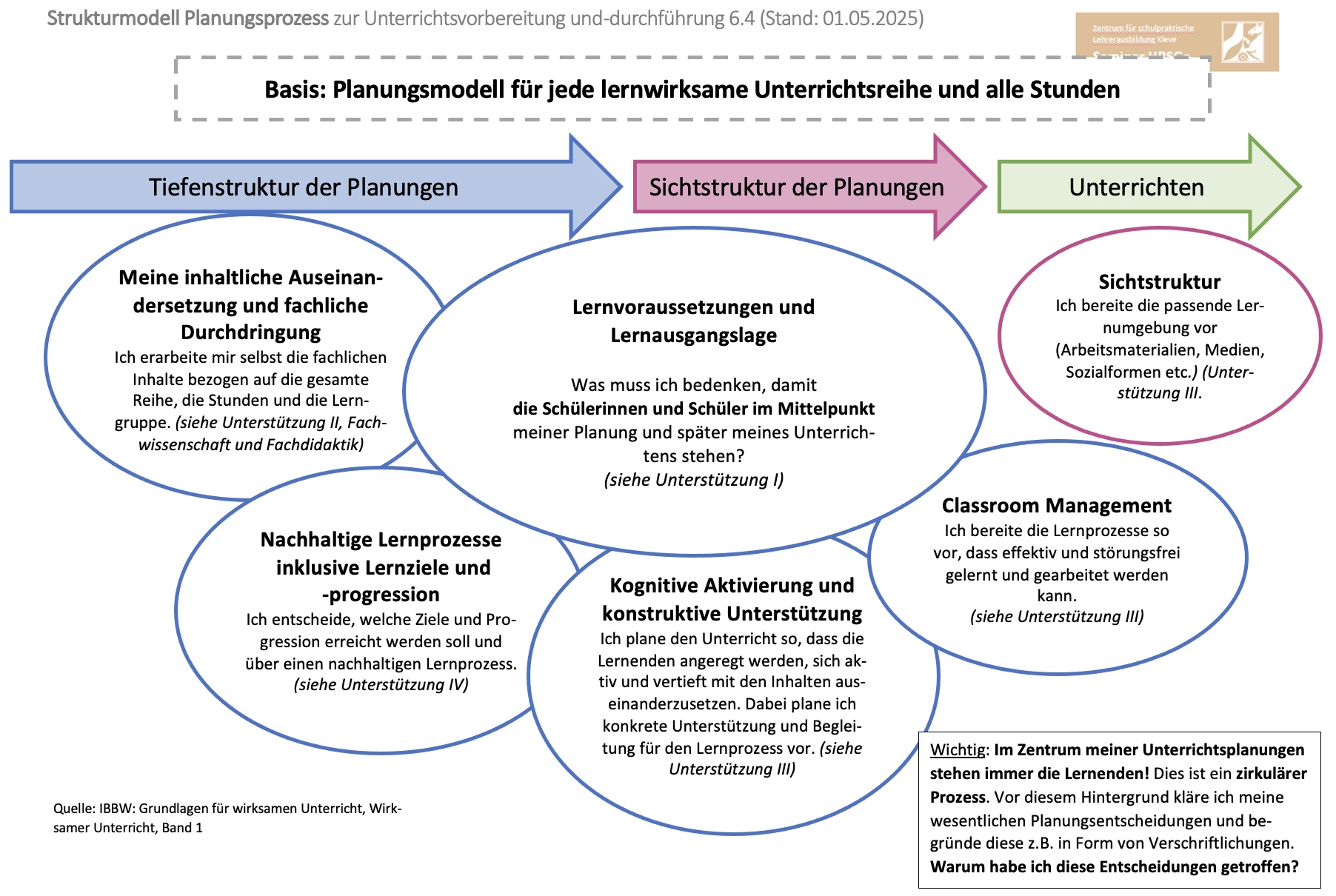

6.7. Planungsmodell für einen lernwirksamen Unterricht für Schülerinnen und Schüler

Schülerinnen und Schüler lernen erfolgreicher, wenn sie sich mit herausfordernden Inhalten beschäftigen. Dabei sollten sie in die Planung eingebunden sein, sich erreichbare Ziele setzen, die Bedeutsamkeit der Aufgaben nachvollziehen, im individuellen Tempo arbeiten, effektive Lern- und Arbeitsstrategien entwickeln, als Lernpartnerinnen und Lernpartner handeln, sich beobachten, reflektieren und den Lernfortschritt bewerten.

Wir Lehrkräfte haben also zunächst die Aufgabe, uns selbst detailliert fachlich in ein Inhaltsfeld einzuarbeiten, um begründet zu entscheiden, welchen Inhalt die Schülerinnen und Schüler lernen sollen (inhaltliche Auseinandersetzung). Daraus liegt die Lehrkraft die Lernziele und die Lernprogression fest. Des Weiteren ist es die Aufgabe, diesen komplexen Prozess professionell zu steuern und für eine effektive Nutzung der Unterrichtszeit sorgt (Classroom Management). Dabei ist zu beachten, dass die Lernenden sich aktiv und vertieft mit dem Inhalt auseinandersetzen (Kognitive Aktivierung) und die Lehrkraft sie beim Lernprozess mit Maßnahmen der individuellen Differenzierung und individuellemn Förderung unterstützt und begleitet (Konstruktive Unterstützung). Wir formulieren abschließend Lernaufgaben und entscheiden über passende Lernmaterialien bzw. Methoden und Medien (Sichtstruktur).

Wir agieren im Unterricht situationsangemessen und setzen Diagnose- und Feedbackinstrumente sinnvoll ein. So bereiten wir Unterricht vor, der die Kinder und Jugendlichen in ihrer Entwicklung zu motivierten, aktiven und individuellen Lernerinnen und Lernern unterstützt.

Strukturmodell Planungsprozess für einen kompetenzorientierten Unterricht

Im Seminar HRSGe setzen wir diese Aspekte auf der Grundlage des Strukturmodell Planungsprozess (s. Abbildung unten) um. Es hilft Ihnen bei der Planung, Durchführung und der Reflexion von Unterricht.

Mit dem Strukturmodell Planungsprozess werden Sie in den Kern- und Fachseminaren vertraut gemacht.

Eine konkrete Unterstützung zur Verschriftlichung einer kurz gefassten Planung erhalten Sie zudem eine Schreibhilfe (word-Dokument), in die Sie Ihre Planungsentscheidungen zielgerichtet und individuell verfassen können.

6.8. Hospitationskonzept

Im Rahmen der Ausbildung laut den Vorgaben der OVP führen Sie unterschiedliche Hospitationen innerhalb und außerhalb Ihrer Ausbildungsschule durch. Die individuellen Erkenntnisse werden von Ihnen zur Unterstützung Ihres Professionalisierungsprozesses dokumentiert.

Der überwiegende Teil der Hospitationen ist verpflichtend und terminiert (z.B. Intensivtage, Lern- und Fachgruppenhospitationen), bei einigen Hospitationen sind Sie freier in der Termin- und Hospitationswahl (z.B. Hospitationen bei Kolleginnen und Kollegen, bei Unterrichtsbesuchen oder im Gemeinsamen Lernen). Dadurch können Sie Ihre eigene Berufsbiographie, Ihre schulischen Gegebenheiten und Ihren Entwicklungsprozess folgend eigenverantwortlich und selbstständig gestalten.

Weiterführende Informationen zu den jeweiligen Hospitationsformen erhalten Sie zu Ausbildungsbeginn im Seminar HRSGe.

6.9. Digitale Arbeitsprozesse und Kommunikation

Lernplattform Logineo LMS

Die Fach- und Kernseminare arbeiten mit dem Lernmanagementsystem Logineo, das das Land NRW allen Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schüler kostenlos zur Verfügung stellt. Nachdem Sie sich mit Ihrem Benutzernamen angemeldet und eingeloggt haben, finden Sie hier Dateien, die grundlegende, längerfristig relevante Informationen enthalten (Formulare, Konzepte, etc.). Hierfür stehen öffentliche Bereiche (z.B. HRSGe-Leitfaden) oder geschlossene Kurse zur Verfügung.

Logineo LMS Mail

Sie erhalten alle ebenfalls eine dienstliche E-Mail-Adresse, die sich wie folgt zusammensetzt:

vorname.nachname@zfsl-kleve.nrw.schule

Wenn Sie innerhalb des ZfsL (z.B. an die Verwaltung, an die Seminarausbilderinnen und Seminarausbilder) E-Mails versenden möchten, nutzen Sie bitte ausschließlich diese E-Mail-Adresse.

Videokonferenz BigBlueButton (BBB)

Integriert in unsere Lernplattform Logineo NRW ist das Videokonferenz-Tool BigBlueButton. Mit dieser digitalen Anwendung werden u.a. Kern- und Fachseminare in Distanz unter Berücksichtigung der DSGVO durchgeführt. Auch können durch BBB externe Gäste sowie Schulvertreterinnen und Schulvertreter Ihrer Ausbildungsschulen zu gemeinsamen Ausbildungssituationen live zugeschaltet werden.

IQESonline

Für die Unterrichtsplanung und -begründung finden sich bei IQESonline viele Beispiele und Anregungen. Die digitale Lern- und Arbeitsplattform ergänzt und unterstützt die Reihen- und Stundenplanung. Neben didaktischer Literatur sowie zahlreichen Evaluations- und Reflexionsinstrumenten finden Sie unter zahlreiche Materialien zu unterschiedlichen unterrichtsrelevanten Aspekten.

Jede(r) Auszubildende kann sich unter einem persönlichen Anmeldenamen bei IQESonline kostenlos anmelden.

WLAN-Zugang

Es gibt am ZfsL Kleve die Möglichkeit kostenlos das W-LAN zu nutzen. Dafür erhalten Sie einen personalisierten Zugang, mit dem Sie sich anmelden müssen.

Unterstützung hierbei erhalten Sie in den Kernseminaren bereits während der Kompaktphase.

6.10. Leistungskonzept

Welche

rechtlichen Bezüge gibt es?

Das Leistungskonzept des Seminars HRSGe des ZfsL Kleve beschreibt die Grund-sätze und Vereinbarungen für die Beobachtung und Beurteilung von Leistungen der LAA bzw. LiA[1]. Es basiert auf den Vorgaben der OVP[2] und bezieht sich auf die im Kerncurriculum aufgeführten Handlungsfelder (Anlage 1 OVP), an denen der Verlauf und Erfolg des Vorbereitungsdiensts gemessen und beurteilt wird (§ 16 OVP). Das damit verbundene Leistungsverständnis sieht den Auszubildenden als eigenverantwortliche Lernende (§ 1 OVP).

Aufgabe aller Seminarausbilderinnen und Seminarausbilder ist es, die Auszubildenden individuell bei ihrer beruflichen Entwicklung bestmöglich und zielorientiert gemäß den Vorgaben der Lehrerbildung anzuleiten, zu beraten, zu begleiten und zu unterstützen.

Das gemeinsam vereinbarte Leistungskonzept dient sowohl den Seminarausbildenden als auch den Auszubildenden als verbindlicher Rahmen und schafft damit Transparenz und Handlungssicherheit.

Im ersten Quartal bzw. zu Beginn der Ausbildung wird das Konzept sowohl in den Kern- als auch in den Fachseminaren vorgestellt und mit fachspezifischen und ausbildungsbezogenen Bezügen konkretisiert. Dabei ist es Aufgabe der Seminarausbildenden die Bewertungsanlässe (Seminarveranstaltungen, Unterrichtsbesuche, längerfristige Aufgaben, Beratungen etc.) zu erläutern.

Die Begriffe Beurteilen, Bewerten und Benoten

Schule und Seminar beurteilen Verlauf und Erfolg des Vorbereitungsdienstes (§16 (1)). Maßstab für alle an der Ausbildung Beteiligten sind die an in der OVP genannten Standards und Kompetenzen. Die Beurteilung erfolgt personen- und prozessbezogen, so dass die Entwicklung aller Handlungskompetenzen berücksichtigt wird. „Dabei sind sowohl die fachlichen als auch überfachlichen Kompetenzen auf der Grundlage von in Ausbildungssituationen gemachten Beobachtungen in ihrer Gesamtheit zu bewerten“ (§ 16 (2)).

Entsprechend beurteilen und

bewerten Fachleitungen und Kernseminarleitungen die Auszubildenden im gesamten

Ausbildungsverlauf. Die Ausbildung und Beratung durch die Kernseminarleitung

wird nicht benotet, die Arbeit und Ausbildung in den Fachseminaren wird

benotet. Dabei folgt die Benotung des Ausbildungsverlaufs keinem arithmetischen

Verfahren, sondern ist immer entwicklungs- und ausbildungsbezogen.

Was spielt bei der Leistungsbeurteilung eine Rolle?

Alle Seminarausbildenden beobachten den Grad der erreichten

Kompetenzen in den Handlungsfeldern u.a. in Bezug auf

- Erwerb und Entwicklung der erforderlichen beruflichen Handlungskompetenzen,

- Auseinandersetzung und Reflexion der eigenen Haltungen,

Einstellungen und Erfahrungen,

- Angebote zur Unterstützung des eigenen Professionsprozesses

aktiv wahrzunehmen (Kompetenzchecks, Co-Planning, Beratungen etc.)

- den Umgang mit beruflichen Herausforderungen und Entscheidungsprozessen,

- Teilnahme und Gestaltung von kollegialen Gruppen- und Teamprozessen,

- Eigeninitiative und Eigenverantwortung bei der Gestaltung

der Ausbildung unter Berücksichtigung systemischer Anforderungen,

- Umgang mit Arbeitsbelastung und Zeitmanagement sowie

die Nutzung von Unterstützungsmöglichkeiten und

- zuverlässige Erfüllung dienstlicher Aufgaben und Pflichten (Pünktlichkeit, fristgerechte Abgabe von Unterlagen etc.).

Ausbildungsstand

Der Ausbildungsstand gibt Auskunft über die erreichten Standards und Kompetenzen gemäß der Anlage 1 der OVP (Kerncurriculum). Dabei werden der Zeitpunkt der Ausbildung sowie der bisherige Ausbildungsverlauf berücksichtigt. Die Erfassung erfolgt personen- und prozessbezogen (siehe oben).

LAA und LiA können jederzeit Auskünfte über ihren Ausbildungsstand von Ausbildenden erhalten (§ 11 (5) OVP). Sie erhalten eine Rückmeldung über den Verlauf und den Erfolg der bisherigen Kompetenzentwicklung (§16 OVP).

Um Informationen über den Stand der Ausbildung zu erhalten, sind vorab Termine zu vereinbaren. Wünscht der/die Auszubildende eine Rückmeldung zu seinem Ausbildungsstand, nimmt er/sie Kontakt mit der Fachleitung auf.

Leistungsstand

Die OVP weist explizit den Begriff des Leistungsstands aus (§7 (4)). Dieser bezieht sich ausschließlich auf die Entscheidung über eine Anrechnung oder Verlängerung des Vorbereitungsdienstes. Entsprechend spielt der Begriff des Leistungsstands nur in diesem Zusammenhang eine Rolle.

Beurteilungsbeiträge und Langzeitbeurteilungen

Die abschließende Beurteilung in Form von Beurteilungsbeiträgen und Langzeitbeurteilungen auf der Grundlage der im Kerncurriculum ausgewiesenen Kompetenzen und Standards erfolgt nicht additiv, arithmetisch ermittelt oder – wie im Falle der UPP – punktuell.

Die Beurteilung der Auszubildenden durch die Seminarausbildenden erfolgt auf der Grundlage von Beobachtungen in den folgenden Beurteilungsbereichen:

0. Planung und Vorbereitung eines Unterrichtsbesuchs oder Hospitationen

1. Unterrichtsbesuch mit den Elementen Planung, Durchführung und Reflexion

2. Beteiligung und Mitarbeit an der Ausbildung

3. dienstliches Verhalten im Rahmen der Seminarausbildung

Eine Zwischenbeurteilung über einen Teil des geleisteten Vorbereitungsdienstes ist in Form von Noten gemäß § 28 OVP nicht vorgesehen, da die im Kerncurriculum aufgeführten Kompetenzen Standards und Kompetenzerwartungen beschreiben, die am Ende des Vorbereitungsdienstes erreicht werden sollen.

Beratung und Auskunft im Zusammenhang mit einem Unterrichtsbesuch

Eine Rückmeldung und Beratung zum Unterrichtsbesuches erhalten die LAA bzw. LiA in der anschließenden Unterrichtsnachbesprechung. Hier steht die gemeinsame Reflexion der wahrgenommenen Unterrichtsqualität anhand der zu erwerbenden Kompetenzen gemäß Kerncurriculum und der für Kriterien guten Unterricht im Vordergrund.[3] Dabei sollen sowohl Stärken als auch Entwicklungsfelder unter Berücksichtigung der Reflexionsfähigkeit aufgezeigt werden.

In der Nachbesprechung sind alle Teilnehmenden einzubeziehen. Es ist darauf zu achten, dass erkennbare Defizite von Seiten der Ausbildenden dem LAA bzw. LiA konkret mitgeteilt und erläutert werden, damit eine Kompetenzentwicklung stattfinden kann.

Auf Wunsch des Auszubildenden kann am Ende von Unterrichtsnachbesprechungen eine standardbezogene Notengebung erfolgen. Dabei ist zu bedenken, dass eine Notengebung sich per definitonem nur an dem vorgegebenen Anforderungsmaßstab orientieren kann, sich auf eine punktuelle Leistung (z.B. Unterrichtsbesuch) bezieht und somit im Verlauf der Ausbildung nur im Vorgriff auf eine Prüfungsleistung am Ende des Vorbereitungsdienstes erfolgt: „Wenn dies als Prüfungsleistung am Ende des Vorbereitungsdienstes zu bewerten wäre, hätte ich als Ihre Prüferin bzw. Ihr Prüfer dem Prüfungsausschuss folgende Note zur Bewertung der gezeigten Prüfungsleistung vorgeschlagen...“.

Weitere Beratungs- und Unterstützungsformate

Ausbildungsberatungen können während der gesamten Ausbildung stattfinden. Diese werden durch Initiative des Auszubildenden, entsprechende Seminaraufgaben, Gesprächsangebote des Seminarausbildenden oder in Abstimmung mit der Schule generiert. Die Auszubildenden haben die Möglichkeit, eigene Fragen und Anliegen zu formulieren, ihre berufliche Entwicklung darzustellen oder Rückmeldung zu Erfahrungen zu thematisieren. Sofern Kernseminarleitungen daran beteiligt, bleibt dies benotungsfrei (siehe oben).

Kompetenzchecks, die für jedes Unterrichtsfach zu Beginn der Ausbildung in den Fachseminaren von den Fachleitungen vorgestellt werden, beziehen sich auf die zu erwerbendenden Kompetenzen und Handlungssituationen. Sie stellen keinen Bewertungsbogen zur Benotung der Auszubildenden dar. Nach dem zweiten Unterrichtsbesuch können entsprechend Kompetenzgespräche zwischen Auszubildenden und Fachleitung geführt werden. Sie dienen dazu, den eigenen Kompetenzerwerb zu reflektieren und im Gespräch mit der jeweiligen Fachleitung abzugleichen (Selbst- und Fremdwahrnehmung). Dabei werden sowohl bereits gelungene Elemente positiv verstärkt als auch zukünftig noch zu entwickelnde Kompetenzen aufgezeigt und konkrete Vereinbarungen für den weiteren Professionalisierungsprozess getroffen.

Absprachen zur Vorbereitung und Terminfindung werden eigenverantwortlich durch den Auszubildenden initiiert. Eine kurze schriftliche Vorbereitung (Kompetenzcheck mit Kenntlichmachung der Stärken und Entwicklungsfeldern) wird den Ausbildenden vor dem Beratungsgespräch durch die LAA bzw. LiA rechtzeitig digital zugesandt.

Eines von weiteren Unterstützungselementen kann ein Co-Planning sein, d.h. heißt unterstützende, gemeinsame Vor- oder Nachbereitung des Unterrichts, in der Zusammenarbeit mit Fachleitung und/oder einer Fachgruppe.

Beurteilungsbereiche

1. Beurteilungsbereich „Unterrichtsbesuche“

Die Unterrichtsbesuche sind zentrale Elemente der Ausbildung und Beratung und bilden den Schwerpunkt der Beurteilung. Die Unterrichtsbesuche dienen der Beobachtung der Fähigkeiten und Fertigkeiten der LAA bzw. LiA und ihrer erkennbaren Entwicklung in den Bereichen Planung, Durchführung und Reflexion von Unterricht in den verschiedenen Handlungsfeldern.

Bei den Unterrichtsbesuchen können die Fähigkeiten und Fertigkeiten der LAA bzw. LiA und ihre erkennbare Weiterentwicklung in den Bereichen Planung Durchführung und Reflexion von Unterricht in Bezug auf die verschiedenen Handlungsfelder beobachtet werden. Die zum Unterrichtsbesuch vorzulegenden kurz gefassten schriftlichen Planungen und die nach der Stunde mündlich abzugebenden Reflexionen sind integrative Bestandteile der Unterrichtsbesuche und dementsprechend nicht als gesonderte Leistung zu beurteilen.

2. Beurteilungsbereich „Mitarbeit in Ausbildungsveranstaltungen“

Für eine kompetenz- und handlungsfeldorientierte Ausbildung sind relevant:

- Konstruktives und kooperatives Arbeiten an Lerngegenständen in Fachseminaren und übergreifenden Ausbildungsveranstaltungen,

- Praxiserfahrungen, fachwissenschaftliches und fachdidaktisches

Wissen sowie eigene Kompetenzen aktiv und themenbezogen einzubringen,

- Wirkungen des eigenen Handelns bewusst zu machen und zu reflektieren und

- Professionalisierungsprozesse aktiv voranzutreiben.

In diesem Sinne bietet die Mitarbeit in Ausbildungsveranstaltungen den LAA bzw. LiA die Möglichkeit, erworbene Kompetenzen einzubringen, insbesondere solche, die im Rahmen von Unterrichtsbesuchen nicht beobachten werden können.

3. Beurteilungsbereich „Dienstliches Verhalten im Kontext der Seminarausbildung“

Transparenz, Gesprächsbereitschaft, Offenheit in der Sache, verlässliche Einhaltung von Dienstpflichten und Absprachen sowie Mitverantwortung aller Beteiligten sind notwendige Voraussetzungen für den Lehrerberuf. Die Beobachtungen in diesem Beurteilungsbereich werden nicht isoliert, sondern in Bezug auf den gesamten Ausbildungsprozess beurteilt.

[1] Die Abkürzungen LAA (Lehramtsanwärter und Lehramtsanwärterinnen) bzw. LiA (Lehrer/Lehrerinnen in Ausbildung) werden zur besseren Lesbarkeit genutzt. Sie inkludieren sowohl das maskuline als auch feminine, sowie das neutrale Geschlecht.

[2] Ordnung des Vorbereitungsdienstes und der Staatsprüfung für Lehrämter an Schulen (Ordnung des Vorbereitungsdienstes und der Staatsprüfung –OVP)

[3] Vgl. Carola Junghans: Seminardidaktik: „Wege und Werkzeuge für die zweite Phase der Lehrer*innenbildung“, S.242.

7. Ausbildung an der Schule

Hier gilt es vorab auf eine wichtige Unterscheidung hinzuweisen: In der grundständigen Ausbildung im Vorbereitungsdienst werden Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter (nach OVP) sowie Lehrkräfte in Ausbildung (nach OBAS) zusammen in Kern- und Fachseminaren ausgebildet. Dennoch gibt es aufgrund der jeweiligen Verordnung z.B. unterschiedliche Vorgaben bzgl. der Erteilung von selbstständigen Unterricht oder in der Begleitung in der Schule. Nähere Infos entnehmen Sie daher bitte den entsprechenden Verordnungen.

Ausbildungsprogramme und Begleitheft

Die Ausbildung an unserem Seminar HRSGe ist als gemeinsamer Weg gedacht: Die Programme der Fachseminare, der Kernseminare und der Ausbildungsschulen sind eng miteinander verzahnt.

So entsteht ein stimmiges Gesamtkonzept, das Sie in Ihrer professionellen Entwicklung optimal unterstützt. Die konkreten Inhalte und Schwerpunkte der einzelnen Fach- und Kernseminare erhalten Sie direkt von Ihren Seminarausbilderinnen und Seminarausbildern (SAB).

Ihre Schulleitung

An Ihrer Ausbildung in der Schule ist ein ganzes Team beteiligt. Die Schulleitung trägt die Verantwortung für Ihre schulische Ausbildung, legt Ihren unterrichtlichen Einsatz fest und stellt Ihnen erfahrene Ausbildungslehrkräfte – auch Mentorinnen und Mentoren genannt – zur Seite.

Unterstützt wird die Schulleitung (SL) dabei von den Ausbildungsbeauftragten (ABB), die als wichtige Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner fungieren.

Am Ende des Vorbereitungsdienstes erstellt die Schulleitung eine Langzeitbeurteilung. Diese beruht auf ihren eigenen Eindrücken sowie auf den fundierten Rückmeldungen Ihrer Mentorinnen und Mentoren und der bzw. des Ausbildungsbeauftragten.

Ihre Ausbildungsbeauftragte/ Ihr AusbildungsbeauftragterDie Ausbildungsbeauftragte bzw. der Ausbildungsbeauftragte (ABB) übernimmt eine zentrale Rolle in Ihrer schulischen Ausbildung (nach OVP). Sie oder er koordiniert die Lehrerinnen- und Lehrerausbildung an der Schule und ist dabei eine wichtige Schnittstelle zwischen Schulleitung, Mentorinnen und Mentoren, Seminar und Ihnen als Lehrkraft im Vorbereitungsdienst.

Zum Aufgabenbereich gehören unter anderem:

● die Beratung der Schulleitung und der LAA an der Schule,

● die Teilnahme an wichtigen Gesprächen wie dem Perspektivgespräch (PG),

● die Koordination der Mentorinnen und Mentoren,

● das Formulieren eines Notenvorschlags für die Langzeitbeurteilung,

● die Mitgestaltung der Kooperation zwischen Schule und Seminar

● sowie die Mitwirkung an Ihrer Ausbildung im Rahmen des schulischen Ausbildungsprogramms auf Grundlage des Kerncurriculums.

Um die Ausbildungsbeauftragten in ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit zu unterstützen, bietet das Lehramt HRSGe regelmäßig – meist zweimal im Jahr – Informations- und Kooperationsveranstaltungen am ZfsL an.

Ihr Ausbildungsunterricht

Ihre Ausbildung in der Schule umfasst nach der OVP 14 Stunden pro Woche, in denen Sie im Unterricht anderer Lehrkräfte hospitieren, Unterricht unter Anleitung planen und durchführen sowie selbstständig Unterricht erteilen (Verteilung, Aufsicht, Vertretungsstunden).

In der OVP ist vorgeschrieben, dass Sie im 1. und 6. Ausbildungsquartal ausschließlich im Unterricht anderer Lehrkräfte hospitieren bzw. Unterricht unter Anleitung planen und durchführen. Während des 2.-5. Quartals werden Sie von den 14 Stunden pro Woche 9 Stunden selbstständigen Unterricht in Ihren zwei Fächern erteilen.

In Ihrem selbstständigen Unterricht (sU) orientieren Sie sich an den gesetzlichen Vorgaben (Schulgesetz, APO- SI, Erlasse zur Versetzung, LRS, Nachteilsausgleich, Hausaufgaben, Schulfahrten, Aufsichten) sowie an den Konferenzbeschlüssen Ihrer Ausbildungsschule.

In regelmäßigen (meist wöchentlichen) Treffen werden Sie durch Ihre/ Ihren ABB über die Inhalte des Ausbildungsprogramms informiert.

Ihre Ausbildungslehrerinnen und AusbildungslehrerIhre Ausbildungslehrerinnen und Ausbildungslehrer (auch: Mentorinnen und Mentoren) übernehmen eine zentrale Rolle in Ihrer schulischen Ausbildung. Sie begleiten Sie im schulischen Alltag, geben Einblicke in ihren eigenen Unterricht und unterstützen Sie bei der Planung und Gestaltung Ihres eigenen Unterrichts.

In fachlichen Fragen sowie in allen schulischen Handlungsfeldern stehen sie Ihnen beratend zur Seite – stets kompetenz- und standardorientiert.

Im Verlauf Ihrer Ausbildung verfassen die Mentorinnen und Mentoren kontinuierlich Beurteilungsbeiträge, die Ihre Entwicklung dokumentieren. Diese Beiträge fließen am Ende Ihrer Ausbildungszeit in das Verfahren zur Langzeitbeurteilung ein und werden dem Seminar HRSGe im ZfsL übermittelt.

8. Regelungen und Absprachen (HRSGe- Leitfaden)

Vorab möchten wir Ihnen eine Übersicht über grundsätzliche Regelungen und Absprachen geben, die für Ihre spätere Tätigkeit am Seminar HRSGe und an der Schule von Bedeutung sind. Diese fußen auf den gesetzlichen Grundlagen des Landes NRW (u.a. Kerncurriculum, OVP, OBAS, LABG, Schulgesetz NRW).Detaillierte Informationen erhalten Sie mit Ausbildungsbeginn zum 01.05. bzw. 01.11. kompakt & übersichtlich in einem digitalen HRSGe- Leitfaden. Die Informationen stehen Ihnen damit jederzeit und nach Bedarf zur Verfügung. Sprechen Sie dazu auch gerne Ihre Seminarausbilderinnen und Seminarausbilder an.

8.1. Änderungen zu Ihrem Personenstand

Änderungen zu Ihrem Personenstand wie z.B. Adressänderungen. Heirat, Geburt des Kindes, Promotion, etc. teilen Sie bitte umgehend und formlos der Seminarverwaltung und der Bezirksregierung Düsseldorf (Dez. 47) mit und fügen ggf. die jeweilige Urkunde bei.

Änderungen der Telefonnummer/ E-Mail-Adresse reichen Sie bitte umgehend und formlos bei der Seminarverwaltung ein.

8.2. Freistellung

Unsere Seminare finden i. d. R. montags statt. Mit den Ausbildungsschulen ist vereinbart, Sie an diesem Tag von allen schulischen Aufgaben freizustellen.

Die Teilnahme an den Seminaren ist verpflichtend und somit als vorrangiges Dienstgeschäft anzusehen.

Während der gesamten Ausbildungszeit besteht die Möglichkeit, sich aus schulischen Gründen am Seminartag freistellen zu lassen. Eine Freistellung bedarf nach Möglichkeit einer frühzeitigen Einzelfallprüfung und Genehmigung durch die Seminarleitung.

Nach Genehmigung verwenden Sie das entsprechende Antragsformular, lassen dieses von Ihrer Schulleitung abzeichnen und reichen es der Seminarleitung über die Verwaltung ein. Das Formular wird Ihnen in einem HRSGe-Leitfaden digital zur Verfügung gestellt.

8.3. Gruppenhospitationen

Gruppenhospitationen bieten Ihnen vielfältige Chancen: Sie erweitern durch das Co- Planning mit anderen LAA/LiA und durch die Nachbesprechung von Unterricht Ihre Planungs- und Reflexionskompetenz. Zudem erhalten Sie Einblicke in andere Schulformen und lernen verschiedene Schulen kennen. Die Gruppenhospitationen finden montags dreistündig im Zeitraum von 7:30 - 15:00 Uhr statt.

Während Ihrer Ausbildung nehmen Sie an verschiedenen Gruppenhospitationen teil, die jeweils im Kernseminar oder im Fachseminar vorbereitet werden (s. Hospitationskonzept).

Als Gastgeberin bzw. Gastgeber informieren Sie Ihre Schulleitung im Vorfeld. Außerdem reservieren Sie rechtzeitig einen Raum, in dem sich Ihre Gäste ggf. vor und nach der Hospitationsstunde aufhalten können.

Für kleinere Fachseminare bzw. bei zu geringen Teilnehmerzahlen gelten Sonder- regelungen, über die Sie von Ihren Seminarausbilderinnen und -ausbildern informiert werden.

8.4. Halbzeitgespräch

Zur Hälfte der Ausbildung im 3. Ausbildungsquartal wird ein Halbzeitgespräch im Lehramt HRSGe stattfinden.

In einer vorher durchgeführten Kernseminarveranstaltung bereiten Sie sich auf ihr 30- minütiges Gespräch vor. Dieses Gespräch dient der Rückschau auf die ersten drei Quartale Ihrer Ausbildung und klärt Ihre individuellen Entwicklungsaufgaben in den Fächern.

8.5. Klassenfahrt

Die Begleitung von Klassen- oder Kursfahrten, Sportfreizeiten oder ähnlichen außerunterrichtlichen Veranstaltungen wird als kompetenzfördernd und bereichernd für Ihre Ausbildung angesehen.

Bitte beachten Sie:

Eine Teilnahme muss rechtzeitig, das heißt mindestens vier Wochen vor Beginn, beim Seminar HRSGe beantragt werden. In der Regel sollte eine Fahrt nicht im ersten Ausbildungshalbjahr stattfinden.

Damit eine Teilnahme möglich ist, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Sie nehmen ausschließlich in der Rolle als Begleiterin bzw. Begleiter an der Fahrt teil.

Die Fahrt wurde vorab durch die Schulleitung genehmigt.

Die Fahrt findet nicht in unmittelbarer zeitlicher Nähe zu Prüfungen statt.

Sollten durch die Fahrt Seminarveranstaltungen betroffen sein, informieren Sie bitte rechtzeitig und eigenständigdie entsprechenden Ausbilderinnen und Ausbilder (FL/KSL).

8.6. Kollegiale Fallberatung

Im Schul- und Seminaralltag kann es immer wieder zu herausfordernden Situationen oder Konflikten kommen. In solchen Momenten ist es oft sehr hilfreich, sich mit anderen auszutauschen, gemeinsam nach Lösungen zu suchen und sich gegenseitig zu unterstützen.

Deshalb führen Sie im Laufe Ihrer Ausbildung regelmäßig strukturierte Beratungsgespräche durch. Diese Gespräche folgen einem klaren Ablauf, der dabei hilft, Anliegen gezielt und lösungsorientiert zu bearbeiten. Ein Begleitskript mit allen wichtigen Informationen und Hinweisen zum Ablauf erhalten Sie von Ihrer Kernseminarleitung nach Ausbildungsbeginn.

Unser Ziel ist es, Sie in Ihrer professionellen Entwicklung zu stärken und Sie dabei zu begleiten, reflektiert und souverän mit herausfordernden Situationen umzugehen.

8.7. Krankmeldung und Dienstunfall

Sie werden zu Beginn der Ausbildung über die Regelungen und Abläufe informiert, sodass eine reibungsloser, dienstlicher Ablauf gewährleistet werden kann. Grundsätzlich gilt:

Was im Krankheitsfall zu beachten ist

Sollten Sie erkranken (Dienstunfähigkeit) oder aus anderen Gründen verhindert sein, informieren Sie bitte umgehend sowohl Ihre Ausbildungsschule als auch das Seminar – am besten per E-Mail.

Ab dem dritten Krankheitstag ist ein ärztliches Attest erforderlich:

Das Original senden Sie bitte an das ZfsL, eine Kopie geht an Ihre Schule.

Wenn Sie aufgrund der Erkrankung an Ausbildungsveranstaltungen nicht teilnehmen können, informieren Sie zusätzlich Ihre Seminarleitungen. Sollten Hospitationstermine betroffen sein, bitten wir Sie, auch die betreffenden Fachleitungen (FL) bzw. die Kernseminarleitung (KSL) frühzeitig zu benachrichtigen.

Dauert Ihre Erkrankung länger als zwei Tage, ist dem Seminar – als Ihrer Dienststelle – ein ärztliches Attest mit Angabe der voraussichtlichen Dauer vorzulegen.

Die Wiederaufnahme des Dienstes melden Sie bitte unverzüglich – telefonisch, per E-Mail, Fax oder auf anderem schriftlichen Weg.

Wichtig: Auch in den unterrichtsfreien Zeiten (z. B. in den Ferien) müssen Krankmeldungen schriftlich erfolgen, da die Gesamtzahl der Krankheitstage bei einer möglichen Verlängerung des Vorbereitungsdienstes berücksichtigt wird.

Dienstunfall – Was ist zu tun?

Sollten Sie im Rahmen Ihrer dienstlichen Tätigkeit oder auf dem direkten Weg zwischen Seminar, Schule und Wohnort verunglücken, können Sie die Anerkennung eines Dienstunfalls beantragen. Die entsprechenden Formulare reichen Sie bitte zeitnah auf dem Dienstweg ein.

8.8. Mehrarbeit

Über die Ausbildung hinausgehender selbstständiger zusätzlicher Unterricht kann Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern mit ihrer Zustimmung übertragen werden; bis zum erfolgreichen Ablegen der Unterrichtspraktischen Prüfungen jedoch nur im Umfang von bis zu sechs Wochenstunden. Ausbildung und Prüfung haben Vorrang vor der Erteilung zusätzlichen Unterrichts (OVP 2021, § 11 (8)).

Das bedeutet, dass Sie jede Mehrarbeit zustimmen müssen. Außerdem ist die Zustimmung der Seminarleitung des Seminars HRSGe unbedingt erforderlich und daher vorher schriftlich zu beantragen.

Die Bezahlung der Mehrarbeit bei LAA erfolgt ab der ersten Stunde nach den jeweils gültigen Mehrarbeitssätzen. Die Abrechnung erfolgt über die Schule.

8.9. Nebentätigkeiten

Zur Übernahme einer Nebentätigkeit gegen Vergütung, zu einer gewerblichen Tätigkeit, zur Mitarbeit in einem Gewerbebetrieb oder zur Ausübung eines freien Berufes bedürfen beamtete Personen der vorherigen Genehmigung durch die obere Dienstbehörde (hier: Bezirksregierung Düsseldorf).

Es ist Pflicht des Dienstvorgesetzten, einzuschreiten, wenn die Nebentätigkeit dienstliche Interessen beeinträchtigt (Leistungen, Unparteilichkeit oder Unbefangenheit des Beamten (§ 70 LBG).

Anträge auf Nebentätigkeit sind vom ZfsL mit einer Stellungnahme zu versehen. Bei dieser Stellungnahme ist der jeweilige Leistungsstand und (z.B. bei Verkürzung des Vorbereitungsdienstes) die jeweilige Dauer des Vorbereitungsdienstes zu berücksichtigen.

Nach § 68 Abs. 2 LBG darf der Umfang der Nebentätigkeit ein Fünftel der wöchentlichen Arbeitszeit nicht überschreiten.

8.10. Professionelles Selbstkonzept (PSK)

Während Ihres Vorbereitungsdienstes haben Sie an mehreren Stellen die Gelegenheit, ein individuelles Professionelles Selbstkonzept (PSK) zu entwickeln. Dieses Konzept unterstützt Sie dabei, Ihr persönliches Verständnis vom Lehrerin-Sein bzw. Lehrer-Sein zu schärfen und bewusst weiterzuentwickeln.

In Anlehnung an das pädagogische Selbstkonzept nach Lohmann setzen Sie sich mit Ihren eigenen biographischen Prägungen auseinander – also mit Erfahrungen, Werten und Überzeugungen, die Ihr berufliches Selbstbild beeinflussen. Ziel ist es, ein reflektiertes Bild von Lehren und Lernen zu entwerfen, das Ihre persönliche Haltung sowie Ihre Erwartungen an professionelles Lehrerhandeln einschließt – sowohl im Hier und Jetzt als auch mit Blick auf die Zukunft.

Die Auseinandersetzung mit dem PSK soll dazu beitragen, eine stimmige Verbindung zwischen Denken und Handeln in Ihrer beruflichen Rolle herzustellen (Lohmann, S. 79). Dabei erkennen Sie eigene Ressourcen und Stärken, beziehen erste Praxiserfahrungen mit ein und formulieren konkrete Entwicklungsperspektiven.

8.11. Reisekosten und Trennungsentschädigung

Fahrtkosten

Als Auszubildende haben Sie mit dem Kalenderjahr 2024 Anspruch auf Vergütung von angeordneten ausbildungsrechtlich verpflichtenden Reisen zu Ausbildungszwecken. Den entsprechenden Rahmen geben die OVP und das Reisekostengesetz NRW vor.

Weitere Infos erhalten Sie mit Ausbildungsbeginn von der Verwaltung.

Trennungsentschädigung

In einem bestimmten Fall steht Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern ebenso wie Lehrkräften in Ausbildung mit der Einstellung ab Mai 2023 aufgrund der Zuweisung an eine auswärtige Ausbildungsschule für den Zeitraum der Ausbildung Trennungsentschädigung gemäß §3 TEVO zu.

Grundlegend für eine Bewilligung ist die Entfernung der Ausbildungsschule zum ZfsL Kleve und zur Wohnung. Trennungsentschädigung kann bewilligt werden, wenn beide Entfernungen mindestens 30 Kilometer betragen und täglich zur Wohnung zurückgekehrt wird.

Zu Beginn der Ausbildung erhalten Sie dazu weitere Informationen von der Verwaltung.8.12. Selbstorganisiertes Lernen im Seminar (SoLiS)

Gemäß aktueller Verordnung ist vorgesehen, dass die Arbeit in Lerngruppen fester Bestandteil der Lehrerausbildung sein soll. Dieser ist im zeitlichen Rahmen der siebenstündigen Ausbildungszeit zu integrieren und findet in Präsenz statt.

Sie können in diesem Ausbildungselement

- theoretische Grundlagen erwerben und vertiefen,

- ihr berufliche Handlungsrepertoire weiterentwickeln oder

- Reflexionen nutzen,

um den eigenen Kompetenzaufbau kontinuierlich abgleichen zu können. Sie haben die Möglichkeit, alleine, mit anderen Auszubildenden oder Seminarausbilderinnen und -ausbildern zu lernen und zu arbeiten.

Das Kerncurriculum bietet Ihnen einen Überblick über alle Handlungsfelder der Lehrerausbildung, formuliert die dazugehörigen Kompetenzen und Standards. Es gibt Konkretionen und hervorgehobene Perspektiven, die Querschnittsthemen fokussieren.

8.13. Sonderurlaub

Aus besonderen Anlässen können Beamtinnen und Beamte Sonderurlaub beantragen (vgl.

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?sg=0&menu=0&bes_id=19444&aufgehoben=N&anw_nr=2).Zur Klärung der Möglichkeiten nehmen Sie bitte frühzeitig (möglichst 6 Wochen vorher) Rücksprache mit der Leitung Ihres Seminars oder des ZfsL.

8.14. Staatsexamen

Nähere Informationen hierzu erhalten Sie zu gegebener Zeit von Ihren FL/KSL. Darüber hinaus informieren Sie sich beim Landesprüfungsamt in Dortmund.

8.15. Teilzeit

Die Absolvierung des Vorbereitungsdienstes in Teilzeit ist möglich. Damit verändert sich auch die Zeitstruktur des Vorbereitungsdienstes (vgl. Kapitel 6.3):

Damit ein Antrag auf Teilzeit genehmigt werden kann, wenn

- Sie ein Kind (unter 18 Jahren) haben, das von Ihnen tatsächlich betreut oder gepflegt wird,

- ein naher Angehöriger der Pflege durch Sie bedarf oder

- für Sie als schwerbehinderter Mensch die kürzere Arbeitszeit wegen Art oder Schwere der Behinderung notwendig ist.

Der Antrag auf Teilzeit ist bei der Ausbildungsbehörde mit dem Einstellungsantrag zu stellen. Später kann er nur gestellt werden, wenn der Grund des Antrags erst nachträglich eingetreten ist. Näheres wird in § 8a (4)-(6) OVP geregelt.

Der Vorbereitungsdienst in Teilzeit sieht vor, dass sich die Ausbildungszeit von 18 auf 24 Monate um sechs Monate verlängert. Im Gegenzug verringert sich die Arbeitszeit auf 75 Prozent (von 21 Stunden auf durchschnittlich 15,75 Stunden).

Weitere Informationen finden Sie dazu in der BASS.

8.16. Unterrichtsbesuche

Unterrichtsbesuche sind ein wichtiger Bestandteil Ihrer Ausbildung und bieten Ihnen die Gelegenheit, Ihr pädagogisches und didaktisches Handeln im geschützten Rahmen zu reflektieren und weiterzuentwickeln.

In der Regel finden fünf Unterrichtsbesuche pro Fach statt. Nach jedem Besuch erhalten Sie eine ausführliche Beratung, die sich an den Ausbildungsstandards orientiert. Diese Gespräche geben Ihnen eine Rückmeldung zu Ihrem bisherigen Ausbildungsstand und eröffnen Perspektiven für Ihre individuelle Weiterentwicklung – stets wertschätzend, konstruktiv und auf Augenhöhe (vgl. OVP 2011, § 10 (5)).

Die betreuende Fachleitung nimmt grundsätzlich an den Unterrichtsbesuchen teil. Eine Beteiligung weiterer in der Ausbildung engagierter Personen – etwa Schulleitungen, Ausbildungsbeauftragte oder Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausbildungskurs – ist ausdrücklich erwünscht. So können unterschiedliche Perspektiven eingebracht und die Nachbesprechung noch differenzierter und transparenter gestaltet werden.

Auch die Kernseminarleitung wird im Verlauf Ihrer Ausbildung einen Ihrer Unterrichtsbesuche pro Fach begleiten.

Wichtige Hinweise:

Die konkreten Regelungen zu den Unterrichtsbesuchen finden Sie imLeistungskonzept des Seminars sowie in den Hinweisen der Fachseminarleitungen.

Das Seminar HRSGe am ZfsL Kleve stellt Ihnen erprobte Konzepte, Formate und Handreichungen zur Verfügung, die Sie bei der schriftlichen Planung und Reflexion Ihrer Unterrichtsbesuche unterstützen.

Gemäß § 11 der OVP reichen Sie zu jedem Unterrichtsbesuch eine kurzgefasste schriftliche Planung ein.

Die schriftlichen Arbeiten zur Staatsprüfung orientieren sich an den Vorgaben des Landesprüfungsamtes NRW.

8.17. Vertretungsunterricht

LAA können genauso wie andere Lehrkräfte zu geringen Anteilen im Vertretungsunterricht eingesetzt werden. Wen dadurch Ihre Stundenzahl für den Ausbildungsunterricht überschritten wird, muss jeder Vertretungsunterricht als Mehrarbeit vergütet werden (s. Kapitel 8.8).

9. Mitwirkungsmöglichkeiten im Seminar HRSGe

Im Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung Kleve ist uns eine transparente und kooperative Zusammenarbeit aller Beteiligten sehr wichtig. Deshalb gibt es verschiedene Gremien, in denen Entscheidungen getroffen, Entwicklungen angestoßen und die Ausbildung gemeinsam gestaltet werden.

Die Konferenz des ZfsL

Die Konferenz ist das oberste Gremium des ZfsL. Hier kommen die Seminarleitung, Seminar- und Fachleitungen sowie gewählte Vertreterinnen und Vertreter der Auszubildenden zusammen. Auch wenn die Zusammensetzung nicht paritätisch ist, werden die Perspektiven der Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter gehört und einbezogen.

Die Konferenz trifft unter anderem Entscheidungen zu:

den Grundsätzen der Zusammenarbeit im Seminar,

dem Seminarprogramm,

sowie zur Verteilung von Haushaltsmitteln.

Die Seminarkonferenz

Die Seminarkonferenz ist ein wichtiges Beratungsgremium, in dem konkrete Aspekte der Ausbildung besprochen und mitgestaltet werden. Sie setzt sich zusammen aus:

der Seminarleitung,

allen Seminarausbilderinnen und -ausbildern,

und drei gewählten Auszubildenden.

In der Seminarkonferenz wird über das Ausbildungsprogramm, die Zusammenarbeit mit den Ausbildungsschulensowie über Anliegen und Anträge aus dem Sprecherrat beraten und entschieden.

Der Sprecherrat der Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter

Der Sprecherrat vertritt die Interessen aller Lehramtsanwärterinnen, Lehramtsanwärter und LiA im Seminar. Er besteht aus mindestens sechs gewählten Mitgliedern und ist ein zentrales Sprachrohr der Auszubildenden.

Der Sprecherrat:

berät über Vorschläge zur Gestaltung der Ausbildung in Seminar und Schule,

bringt Anliegen und Ideen in die Konferenzen ein,

und engagiert sich für ein offenes, kollegiales Ausbildungsklima.

10. Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

| ABB | Ausbildungsbeauftragte an den Schulen |

|---|---|

| ADO | Allgemeine Dienstordnung |

APG |

Ausbildungsplanungsgespräch (nur OBAS) |

APO-SI |

Ausbildungs- und Prüfungsordnung Sekundarstufe I |

BAD |

Berufsgenossenschaftlicher Arbeitsmedizinischer und Sicherheitstechnischer Dienst |

BASS |

Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften |

| BRD | Bezirksregierung Düsseldorf |

| FL | Fachleitung |

| FS | Fachseminar |

| KC | Kerncurriculum |

| KS | Kernseminar |

| KSL | Kernseminarleitung |

| LAA | Lehramtsanwärterin/ Lehramtsanwärter |

| LABG | Lehrerausbildungsgesetz |

| LBV | Landesamt für Besoldung und Versorgung |

| LiA | Lehrkraft in Ausbildung (siehe OBAS) |

| MSB | Ministerium für Schule und Bildung |

| OBAS | Ordnung zur berufsbegleitenden Ausbildung von Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern |

| OVP | Ordnung des Vorbereitungsdienstes und der Zweiten Staatsprüfung für Lehrämter an Schulen |

| PE | Pädagogische Einführung |

| PG | Perspektivgespräch (nur OVP) |

| POB-C | Personenorientierte Beratung mit Coaching-Elementen |

| PSK | Professionelles Selbstkonzept |

| SAB | Seminarausbilderinnen und Seminarausbilder |

| SL | Schulleitung |

| sU | selbstständiger Unterricht |

| UB | Unterrichtsbesuch |

| UNB | Unterrichtsnachbesprechung |

| UPP | Unterrichtspraktische Prüfung (im Rahmen der Zweiten Staatsprüfung) |

| UuA | Unterricht unter Anleitung |

| VD | Vorbereitungsdienst |