Ausbildungsprogramm im VD (KleverKompass)

6. Ausbildung im Seminar HRSGe

6.2. Zielsetzung der Ausbildung

Unser Ziel ist es, Sie auf Ihrem Weg zu einer souveränen und reflektierten Lehrerpersönlichkeit zu begleiten. Im Vorbereitungsdienst am Seminar HRSGe geht es darum, Ihre im Studium erworbenen Kenntnisse und Kompetenzen praxisnah weiterzuentwickeln – stets mit Blick auf die vielfältigen Anforderungen des Lehrerinnen- bzw. Lehrerberufs.

Im Mittelpunkt stehen dabei sowohl die fachliche Ausbildung als auch Ihre persönliche und professionelle Entwicklung als Lehrkraft.

Die Ausbildung orientiert sich an der aktuellen Ordnung für den Vorbereitungsdienst (OVP) und am Kerncurriculum (KC) für das Lehramt HRSGe in NRW. Sie folgt den Leitlinien einer standard-, personen-, handlungs- und wissenschaftsorientierten Ausbildung. Diese Grundsätze werden in den Curricula der einzelnen Fach- und Kernseminare konkret umgesetzt und im engen Zusammenspiel mit den Ausbildungsschulen weiterentwickelt.

Kerncurriculum

Die Ausbildung in der zweiten Phase der Lehrerbildung wird durch die Ordnung für den Vorbereitungsdienst und Staatsprüfung geregelt (kurz OVP vom 10. April 2011, zuletzt geändert durch Verordnung vom 31. März 2023). Sie ist bindend für die Ausbildung der Lehramtsanwärterinnen und -anwärter (kurz LAA) und der Lehrkräfte in Ausbilung (kurz LiA). Für sie gilt auch die Ordnung zur berufsbegleitenden Ausbildung von Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern und der Staatsprüfung gilt (OBAS vom 06. Oktober 2009, zuletzt geändert durch Verordnung vom 31. März 2023).

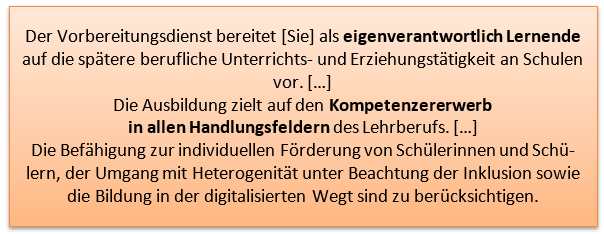

In § 1 OVP werden die Ziele des Vorbereitungsdienst benannt:

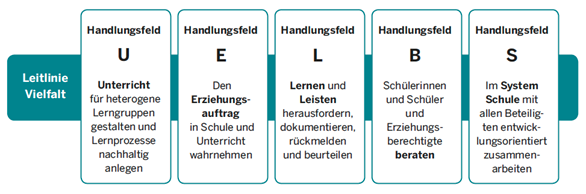

Anlage 1 der OVP orientiert sich an den Zielen des Vorbereitungsdiensts und berücksichtigt die erforderlichen Kompetenzen und Standards[1]. Auf Basis eines kompetenzorientierten Kerncurriculums vollzieht sich Ihre Ausbildung unter dem als Leitlinie fungierenden Handlungsfeld „Vielfalt“ in fünf Handlungsfeldern. Sie werden durch berufsspezifische Konkretionen und Perspektiven sowie zentralen Leitgedanken präzisiert:

Mit einem Ausbildungsprogramm, dass inhaltlich und zeitlich aufeinander abgestimmt ist und bei dem Schule und Seminar verantwortungsvoll zusammenarbeiten, werden Sie personenorientiert und tragfähig begleitet und gefördert.

Die Ausbildungseinheiten in den Seminaren und in der Schule orientieren sich an konkreten unterrichtsbezogenen und überfachlichen Handlungssituationen. Sie bilden den Rahmen für Ihre individuelle Auseinandersetzung mit zentralen Aspekten des Lehrer:innenberufs und geben gleichzeitig Raum für persönliche Schwerpunktsetzungen.

Im Verlauf der Ausbildung wählen Sie – angeregt durch gezielte Erschließungsfragen – eigene inhaltliche Schwerpunkte, die Sie methodisch aufbereiten und in ein sogenanntes Lernprodukt überführen. Dieses Produkt soll idealerweise einen direkten Bezug zu Ihrer Unterrichtspraxis haben und dort auch erprobt werden.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Reflexion: Sowohl bei der Erarbeitung als auch bei der Umsetzung wird die bewusste Auseinandersetzung mit dem eigenen Handeln gefördert und begleitet.

Erfolgreiches Lernen setzt ein hohes Maß an Eigeninitiative und Bereitschaft zum selbstständigen Arbeiten voraus. Ihre Seminarausbilderinnen und -ausbilder (SAB) unterstützen Sie dabei mit individuell abgestimmten Ausbildungsformaten – sowohl in Präsenz als auch in digitalen Lernumgebungen.

Grundprinzipien unserer Ausbildung

Unsere Ausbildung am Seminar HRSGe folgt vier zentralen Leitlinien, die im Zusammenspiel eine professionelle, praxisnahe und individuelle Vorbereitung auf den Lehrerinnen- bzw. Lehrerberuf ermöglichen:

Standardorientierung

Die Kompetenzen und Standards, die Sie während des Vorbereitungsdienstes erwerben und in der Staatsprüfung nachweisen sollen, sind in der Ordnung für den Vorbereitungsdienst (OVP) verbindlich festgelegt. Sie sind eng mit den schulischen Handlungsfeldern verknüpft und bilden die Grundlage für die Planung, Durchführung und Reflexion Ihrer Ausbildung – sowohl im Seminar als auch in der Schule.

Personenorientierung

Ihre persönliche Entwicklung steht im Mittelpunkt: Als eigenverantwortliche Lernerin bzw. Lerner werden Sie individuell begleitet – beginnend mit dem Perspektivgespräch (PG) zu Beginn Ihrer Ausbildungszeit. Diese Begleitung setzt sich in regelmäßigen Beratungsgesprächen fort, in denen Ihre Stärken, Entwicklungsbereiche und Ziele im Fokus stehen. Genauere Informationen hierzu finden Sie im weiteren Verlauf dieses Wegweisers.

Wissenschaftsorientierung

Ihre Ausbildung ist fachlich und didaktisch fundiert. Sie basiert auf dem aktuellen Stand der Bildungs-, Fach- und Unterrichtswissenschaften und orientiert sich an den Erkenntnissen der Bildungsforschung. Professionelles Handeln im Lehrerinnen- bzw. Lehrerberuf bedeutet, Theorie und Praxis miteinander zu verknüpfen, um Unterricht und Erziehung reflektiert und wirksam gestalten zu können.

Handlungsorientierung

Der schulische Bildungs- und Erziehungsauftrag, wie er im Schulgesetz NRW verankert ist, konkretisiert sich in den vielfältigen Handlungssituationen, denen Sie im Schulalltag begegnen. Deshalb sind alle Lernprodukte praxisbezogen angelegt – sie stärken Ihre Handlungskompetenz und machen Sie fit für die vielfältigen Aufgaben im schulischen Alltag.

Bedeutsame Querschnittsthemen und Perspektiven

Weiterhin spielen die "Leitlinie Vielfalt" sowie die Perspektive Reflexivität bzw. die Perspektive Digitalisierung eine zentrale Rolle in der Lehrerbildung und haben folglich eine bedeutende Auswirkung auf die Ausbildung von Lehrkräften.

Sprachsensibler Unterricht

Die Leitlinie Vielfalt als Herausforderung annehmen und als Chance nutzen ist im Kerncurriculum in allen Handlungsfeldern des Lehrerinnen- bzw. Lehrerhandelns verankert.

Ein zentrales Element schulischer Bildung ist die Sprache – sie ist der Schlüssel zum fachlichen Lernen und zur Teilhabe. Daher stellt die gezielte Sprachförderung eine wichtige und zugleich herausfordernde Querschnittsaufgabe für alle Fächer dar.

Im Rahmen Ihrer Ausbildung setzen Sie sich intensiv mit sprachsensibler Unterrichtsgestaltung auseinander. Die Grundlagen und Merkmale sprachsensiblen Unterrichts werden in einer überfachlichen Wahlveranstaltung sowie in allen Fachseminaren thematisiert.

Ziel ist es, dass Sie das erworbene Wissen direkt in Ihrem eigenen Unterricht umsetzen – bewusst, reflektiert und kontinuierlich. Auf diese Weise tragen Sie aktiv dazu bei, die Sprachkompetenz Ihrer Schülerinnen und Schüler nachhaltig zu fördern.

Perspektive Reflexivität

Die Perspektive Reflexivität gilt als ein weiterer Schwerpunkt des Kerncurriculums. Ziel der zweiten Ausbildungsphase ist die "Professionalisierung des eigenen Lehrerinnen- und Lehrerhandelns, die "eine beständig praktizierte Selbstreflexivität" erfordere.

Im Mittelpunkt der Ausbildung stehen Sie als die erwachsenden Lernenden, die sich der Notwendigkeit lebenslanger Professionalisierung bewusst sind. Ausdrücklich wird in diesem Zusammenhang die Berufsbiographie im Sinne berufsrelevanter Erfahrungen genannt, die Sie "mit Rekurs auf gesicherte fachliche, (fach-)didaktische und pädagogische Bezüge reflektieren und bewerten" sollen. Es geht also um die theoriegeleitete Reflexion der beruflichen Praxis, die mit einem kontinuierlichen eigenverantwortlich zu gestaltenden Kompetenzerwerb einhergeht.

Auf Ihrem Weg zur professionellen Lehrerinnen- und Lehrerpersönlichkeit werden Sie sich zahlreichen herausfordernden Situationen stellen und sich aktiv mit Ihrer Rolle als Lehrerin bzw. Lehrer auseinandersetzen.

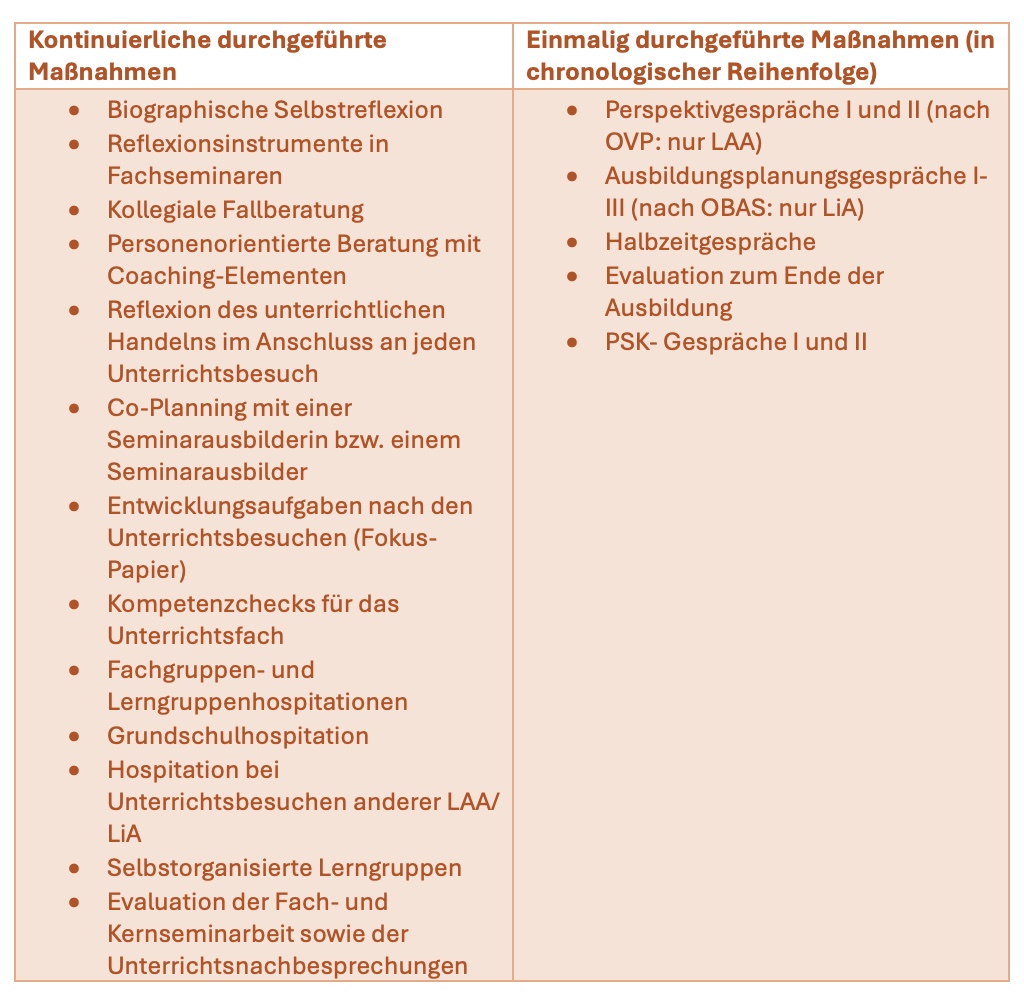

Die folgende Übersicht zeigt die Umsetzung dieses Prozesses während der gesamten Ausbildungszeit:

Perspektive Digitalisierung

Die Bildung- und Erziehungsarbeit ist zudem auf die Anforderungen des Lernens und Lehrens in der digitalisierten Welt hin auszurichten. Sie erlernen somit didaktische Konzepte, die dem Lehren und Lernen in der digitalisierten Welt gerecht werden und die sie später in Ihrem weiteren Berufsleben umsetzen und verstetigen können.

Auf der Grundlage des Orientierungsrahmens für Lehrkräfte in der digitalen Welt sowie des Medienkompetenzrahmens verwenden Sie moderne Informations- und Kommunikationstechnologien didaktisch sinnvoll.

Sie lernen, digitale Endgeräte für individuelle Lernprozesse zu nutzen sowie den Schülerinnen und Schülern deren kompetenten Einsatz zu vermitteln. Diese Aufgabe wird in fachspezifischer Erarbeitung in den Fach-und Kernseminaren als auch in Sonderveranstaltungen zur Förderung der Medienkompetenz umgesetzt.

Die Digitalisierung kann außerdem die Flexibilität der Arbeit im Seminar HRSGe steigern. So können Ausbildungsveranstaltungen bei Bedarf in digitalen bzw. hybriden Formaten stattfinden, Videoschaltungen zur Einsichtnahme in den Unterricht sind an vielen Schulen bereits technisch möglich.

[1] KMK-Standards für die Lehrbildung: Bildungswissenschaftlichen für die theoretischen Ausbildungsabschnitte (KMK 2004- i.d.F. vom 16.05.2019)